文編/江英士

2015年12月,中國大陸項目組正式開工,給迦納6個省832個村援建了1000口水井,50萬迦納農村人因此受益。當地人說:「中國幫我們修建的水井,就是我們全村人民的『良藥』,帶給了我們健康!」 Continue reading

文編/江英士

2015年12月,中國大陸項目組正式開工,給迦納6個省832個村援建了1000口水井,50萬迦納農村人因此受益。當地人說:「中國幫我們修建的水井,就是我們全村人民的『良藥』,帶給了我們健康!」 Continue reading

採訪/喬本孝

「中國對喀麥隆的貢獻看得見、摸得著、感受得到,這種實在感對我們很重要。」在喀麥隆南部大區由陸企承建的克里比深水港岸邊,喀麥隆國家電視台記者基利恩瞇著眼睛,眺望緩緩沉入幾內亞灣的夕陽,頗有感觸。 Continue reading

採訪/王攀、丁樂

眼下,廣州東送能源集團有限責任公司董事長呂偉東正在為4個月後的一件大事緊張忙碌著。

在他的統籌下,中國(廣東)—烏干達國際產能合作工業園一期工程將於今年10月9日投產。這將是一個汲取了中國大陸工業發展和污染治理經驗、高度重視環境保護的礦產資源開發工業園區。 Continue reading

文/周良沛(大陸詩人)

二

遠在上世紀六十年代第一春,陳映真在《筆匯》發表第一篇小說《麵攤》,之後,他也相繼加入《筆匯》、《劇場》。他後繼《面攤》的《我的弟弟康雄》、《祖父和傘》等十一篇小說,其氣勢,在這島上,無法不讓人關注。白先勇﹝1937— ﹞在他《文學心靈的敬重》稱其有「一種少年維特之煩惱的情緒,很動人,很吸引年輕讀者。他一來就有『文體家』的氣勢,文章中有一種很特殊的感性。」像《我的弟弟康雄》,在他看來「則有著相當的死亡象徵」。這時,作者才是一個二十三歲的小夥子。 Continue reading

文∕呂正惠

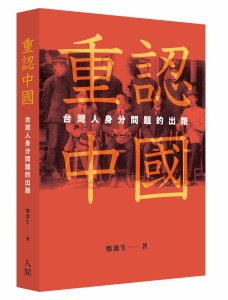

標榜自己如何文明,別人如何落後,這種心理主要來源於西方文明對落後國家的絕對優勢,落後國家因此不得不亦步亦趨的努力學習西方文明。這個過程,在世界各地區有著複雜而又相互區別的進程,鴻生對此所作的種種分析,是《重認中國》全書最精采的部分。但是,這麼精采的論述,也只是鴻生全部創見的一部分而已。鴻生還進一步從中國現代化的艱難而複雜的歷程,來分析中國為了要建設成現代化國家時,不得不面對的巨大的困難。這個整體的歷史見解,才是鴻生為我們提出的一個非常具有「理論」意義的、有關近代世界史的大詮釋。 Continue reading

標榜自己如何文明,別人如何落後,這種心理主要來源於西方文明對落後國家的絕對優勢,落後國家因此不得不亦步亦趨的努力學習西方文明。這個過程,在世界各地區有著複雜而又相互區別的進程,鴻生對此所作的種種分析,是《重認中國》全書最精采的部分。但是,這麼精采的論述,也只是鴻生全部創見的一部分而已。鴻生還進一步從中國現代化的艱難而複雜的歷程,來分析中國為了要建設成現代化國家時,不得不面對的巨大的困難。這個整體的歷史見解,才是鴻生為我們提出的一個非常具有「理論」意義的、有關近代世界史的大詮釋。 Continue reading

◆ 活動日期|2018年7月28日至29日(六、日)

◆ 活動時間|08:40~17:30(08:10開始報到)

◆ 地點|蘇澳區漁會 3樓多媒體室

◆ 費用|540元(含在地鮮食晚餐、兩日保險)

◆ 主辦單位|世新大學通識教育中心「釣魚台公民教育專案計畫」

◆ 合辦單位|釣魚台教育協會、蘇澳區漁會

◆ 協辦單位|蘇澳鎮立圖書館、蘇澳樂齡非洲鼓隊

◆ 研習營聯繫人|卓小姐,02-22368225#3012,diaoyutai.tw@gmail.com

◆ 釣魚台教育網站|http://diaoyutai.tw/

◆ 報名網址|請由此入

* 活動於 7/20 (五) 下午六點截止報名,名額有限,請盡早報名唷!

認識釣魚台研習營:你不知道的台日友好真相 從漁船被驅離事件談起

蘇澳籍東半球28號漁船,今年3月初遭日本水產廳船艦驅趕,甚至欲強行登船逮捕。然而該海域為爭議性海域,我方從未接受為日本的經濟海域,為何我方政府沒有站出來大聲抗議?沒有保護自己的人民?

隨後展開的台日漁業談判,一如往常陷入膠著,日方不斷要求縮減我方漁民作業範圍。但我們不是號稱台日友好嗎?為何談判桌上、海域爭議上,日方卻如此不友善?

去年我們與蘇澳漁民接觸,在他們的親身分享中見識到漁民的「保釣精神」。1970年釣魚台爭議爆發前,蘇澳漁民不僅在釣魚台海域上作業也划竹排登島,然漁民日常的海上作業卻被美、日帝國的利益給掠奪。爾後,漁民出海常受日方驅趕、欺壓。

在2012年日本單方面宣布「釣魚台國有化」,蘇澳漁民憤而發起保釣行動,他們為的是「求生存、護漁權」,這場戰役也讓我們再度看見人民的草根力量是足以震懾國際。

2018年認識釣魚台研習營,不僅從時事切入,更系統的介紹歷史背景、國際局勢,精心規劃的課程,您一定不能錯過! Continue reading

【老台胞故事集】編按:1949年國共內戰讓海峽兩岸斷絕往來,當時有一群台灣人留在了大陸,時至今日,他們被人們稱為「老台胞」。生活在大陸的老台胞是一筆寶貴的財富,他們與台灣有著濃濃的血緣親緣關係,這種情感的刻骨銘心,就是二代三代台胞也難以望其項背。本報將陸續刊登這些老台胞的故事,讓我們一同追尋老一代台灣人的個人素養、道德水準、高風亮節和敬業精神,從不同側面折射出老一代台灣人的祖國情懷。

文圖/閻 崑(文史工作者)

李玲虹是大陸中央台最早的對台廣播播音員,是新中國對台廣播事業的開拓者之一。她是台盟中央前主席蔡子民的夫人,也是李應章的女兒。提起李應章,稍懂一點台灣近代史的人都知道,日據時代,他領導的「二林蔗農事件」曾經震驚台島。父親是李玲虹的驕傲,對她的影響非常大,她走上革命道路離不開父親的引導,所以,採訪時她說得最多的還是父親——

二林蔗農事件

李玲虹還記得五歲時,跟著媽媽姐姐哥哥弟弟一塊去廈門看父親。父親住在鼓浪嶼。等到稍大一點,李玲虹從母親口中才知道父親住在鼓浪嶼不回台灣是因為日本人要抓他。 Continue reading

專題 台灣人的身份認同(下)

編按:今日,當兩岸政治全面對抗,而社會經濟卻表現出進一步融合的需要時,「脫台者」這個觸動政治敏感神經的詞彙應運而生。二十一世紀之後台灣再度來到十字路口,台灣人再度面臨出路的選擇。台灣將往何處去?本版專題「台灣人的身份認同(下)」,刊登鄭鴻生先生的文章〈台獨運動自我否定的空洞主體〉,與讀者一起探討台灣人要如何看待自己的身份。

文/鄭鴻生

當十九世紀西方現代化大潮隨著其軍事實力來到東方,不少人頓然自覺落後,失去了對自己文化的自信心。這種情況尤其發生在本來就屬於社會支配階層,並在現代化改造中得到好處的新一代知識菁英。這批知識菁英不僅完成了自我改造,還希望將自己的國家也改造成歐美的模樣。

在這條路上走得最早也最成功的毋寧是日本,他們在明治維新啟動後,就明白宣示「脫亞入歐」的國家總策略,並一舉將原本受到不平等條約宰制的落後國家,改造成與西方諸國並駕齊驅的列強。這個脫亞入歐的心態在台灣就表現在與中國脫離的驅動力上,表現出來最極端的就是台灣獨立運動。 Continue reading

文/周良沛(大陸詩人)

一

轉眼,映真,平日無有外人時還是喚「永善」的他,離開我們已過一年了。去冬,北京「台辦」為他八十瞑壽的紀念,台北以二十卷《陳映真文集》的首發,說是紀念他的離去,更是看到他如今還活在我們當中。此時,台灣另一位詩人余光中的去世,自然也有一番悼念的熱潮,由此,不少過來人、當事人,對二位藝術、思想、政治,乃至具體到「統」、 「獨」觀之對比、評議,引人所想的,可說的,也就更多了。 Continue reading

2018年的7月1日,無風無雨,軍公教年金改革上路。蔡英文當局以「年金破產」為口實,將非經選舉或政治任命的事務官的退休給付砍了一大半,並招喚工農群眾與青年族群將其污名化,卻對於恩賜官職與政黨分贓的政務官不動秋毫,無疑是對一生奉公守分,晚年喪失勞動生產能力的退休軍公教警消人員的集體懲罰,更是對台灣民主政治多年來呼籲建立中立化文官體系的努力的歷史嘲諷。 Continue reading