文/周良沛(大陸詩人)

二

遠在上世紀六十年代第一春,陳映真在《筆匯》發表第一篇小說《麵攤》,之後,他也相繼加入《筆匯》、《劇場》。他後繼《面攤》的《我的弟弟康雄》、《祖父和傘》等十一篇小說,其氣勢,在這島上,無法不讓人關注。白先勇﹝1937— ﹞在他《文學心靈的敬重》稱其有「一種少年維特之煩惱的情緒,很動人,很吸引年輕讀者。他一來就有『文體家』的氣勢,文章中有一種很特殊的感性。」像《我的弟弟康雄》,在他看來「則有著相當的死亡象徵」。這時,作者才是一個二十三歲的小夥子。

從他,以父母到一家大小虔誡基督之心,對一位入城才五天,以一流動麵攤謀生的小販之一家的同情、憐憫,以及華人所在的不同地域卻很相近的市井風貌,及其城市管理中的不同警察之描繪,都光彩了作者極其敏銳、豐富的藝術感覺,與其形象、精當的文字抒寫。故事平凡,韻味不淺,年輕初試,出筆不凡。然而,時過半年寫的《我的弟弟康雄》,也許是一種變異,也許是一種昇華,也許真是「死亡的象徵」於生的掙扎,生的掙扎終歸於死亡的歸宿。在要講好故事的文體之小說,它幾乎沒有故事,而是陷於哲理的自拔,墜入瞑思的空想。「少年維特之煩惱的情緒」,表現於第一人稱的姐姐翻閱已經自殺而死的弟弟康雄之日記所思。弟弟生前焉信「富裕能毒殺許多細緻的人性」,「貧困是最大的罪惡」,這位烏托邦也好,虛無也好,「求魚得蛇」、「求食得石」者,當他在倉庫找到一份工作,在一所專為勞動者的客寓裏,同那「媽媽一樣」的主婦在一起,「這個童子稚氣地在禁園裏扮演著一個背道者,偷嘗了情欲的禁果」,又因失去童貞,「為通姦所崩潰了的烏托邦裏」而「稚氣地撕掉了自己的生命」。然而,與他非常非常親蜜的姐姐,她所以的「背叛」,應該是對弟弟信念的「背叛」,而得到「反叛的快感」,完全以她的美貌,「毅然賣給了財富」, 嫁了富人,突然「從貪困匱乏的生活進入了一個非常富裕的家庭」,給可憐的父親看見「他畢生憑著奮勉和智識所沒有擺脫的貧苦,終於在他第二代憑著幾分秀麗的姿色擺脫了」,然而,她在反問:「富足果真『毒殺了一些』我的『細緻的人性』嗎?」她看見弟弟死後十八歲全裸、白哲一如女子,肌肉未熟的胴體,也看到十字架上超出了性別和生理的耶穌之裸體,正像她弟弟從十字架下來,並痛呼「初生態的肉欲和愛情,以及安那琪、天主或基督都是他的謀殺者!」這哪是編故事的小說,是一則道地道地的現代寓言!是虔誠基督者的「鄉土神學」,映真最後的堅守,正是時時警覺不能失去信仰的童貞!

鐵窗內外,無所分界

這位小夥子,若在海峽這岸,肯定是一位比之多少平庸、混飯吃的,更為出色的專業作家。可是,第二年,他也為躲不過當局的兵役入伍,否則,年紀大了,這個兵會當得更苦,沒有當過兵的證明,也出不了境,到第三地,還會受到軍法的處制。何況,那也是一種磨練,一種人生。一年後退役,他寫小說的勁頭更大了,卻不能靠它糊口,而且為了要養活「親恩如山」的養母,他到台北強恕中學教英語,又到外資藥廠當差搞廣告,後者,待遇和靈動的時空,可以利於他的寫作。他《華盛頓大樓》的系列小說,也應該是這段生活的賜予。看作家陳映真,他無疑是當代文學台灣的代表性的人物,看當差糊口的陳映真,他也只能是台北芸芸眾生之中的一員不幸的百姓。

可是,一九六八年五月,他應聶華苓﹝1925—﹞和她夫婿安格爾﹝Paul Engle 1925—1990﹞的美國愛荷華「國際寫作計畫」(International Writing Program)之邀要出門的前夕,被一個披上「文教記者」外衣的偵探出賣,以「組織聚讀馬列共產主義、魯迅等左翼書冊為共產黨宣傳」等罪名被捕。十二月六日判決十年徒刑。翌年二月複判,維持原判。與他同案同判的還有他一九五八年同榜考上師大美術系的吳耀宗。這不是巧合,是必然,在這個天底下,人生的學習,一個是大畫家,一個是大作家,再次到牢中「同學」,在獨夫的治下,也是必要的磨煉,「我不下地獄誰下地獄?」鐵窗內外,何處分界?鐵窗內外,無所分界!

直到一九七五年七月,蔣介石去世百日祭特赦,他們提前三年出獄。

可是,在這三年後,也是他原定、出獄的時段,一九七九年十月三日,他二次被調查局逮捕,為「涉嫌叛亂,拘捕防逃」。這後面「拘捕防逃」四個字,似乎又是問題的中心之中心。十年前訪美前夕被捕,是否也是「防逃」?防止他一去不歸,在外策反?開初,他羈於台北新店警總看守所,不到一年,又移監台東感訓監獄,兩年後再度移監至綠島監獄。那個大陸傳唱的《綠島小夜曲》的綠島,可不是「這綠島像一隻船,在月夜裏搖呀搖,姑娘呀,你也在我的心裏飄呀飄」的所在。這首原為台灣導演張英籌拍、潘英傑和周藍萍創作的同名影片的主題歌,影片尚未開拍,不僅傳唱島內,而且熱往島外、海外各地的華人所在。可是,一九五八年警總認為該歌中的「飄呀飄」諷刺了台灣局勢的不穩定,傳訊了周藍萍,導致影片流產,胎死腹中。製片方也大力「僻謠」,說這「綠島」,是詩意的夢幻,非俗稱「火燒島」的「綠島」,請勿誤會。

這一題外故事,並不多餘。它被捕風捉影地說是「諷刺了台灣局勢的不穩定」,與捕風捉影地說陳映真要謀反,完全是一個手法,是當局虛弱到草木皆兵,惶惶不可終日地垂死掙扎的瘋狂。不論藝術陶醉的夢幻,及獨裁統治之警察不允許的藝術,還是失去了人權也失去了夢幻,在投入集中營受法西斯奴役的陳映真,都是尖銳的對立,辛辣的諷刺!夢幻之鄉,陳映真不僅不可能去到,連想也沒有想過。當局在島上最大的集中營。雖是定然四面是海所稱之的「島」,只有一條極窄的、關卡無數的棧道可以入內的,俗稱「火燒島」的「綠島」。可這集中營,還是依山有林,一個望不出去的牢籠,有海,還有山,有森林鎖死的所在。他又一次移監,也是步步加強對他的囚禁,是否也是對他的「防逃」?

他第二次為「涉嫌叛亂,拘捕防逃」的被捕,是一九七九年十月三日一大早,到了新店調查局偵訊處,竟然叫他「不必客氣」地為他備有牛奶、麵包,濕毛巾,也叫他大為驚訝地是「何以規模竟這麼大」的從私宅、岳丈、家父、寫字樓搜索、扣押了那多多是與政冶不相干的物件。雖然問話者說讀過他寫的資料時,虛張聲勢地聲斥「你是個狂熱的共產主義分子」,可是,按法,「為匪宣傳者」是要有「以文字做有利於匪之宣傳者」。雖然他太熟悉這些人的栽贓陷害,哪有什麼理和法可講?可是,他們搜到這些文學上的文字,怎麼也無法與「有利於匪之宣傳」扯在一起。這讓他自己心裏也有個底,也無法從他身上詐出什麼東西來。問到現在他與黨外人士、過去在獄中的難友和國際人權會的關係,他都坦言相告,本來也就沒有秘密和不可告人的。這樣馬拉松式的偵訊,終於叫這些治安人員說出「陳先生,我看你累了,我們也需要休息……」還給了他一顆安眠藥服下。

兩天後,他在偵訊室看到進來的一位官員,同樣說讀過他寫的資料,竟然覺得他是一個「有理想,有抱負,有愛國心的知識份子。」可是,他們的國,只能是國民黨的「中華民國」。叫人不要弄錯方向,正是指錯了方向。點贊台灣土改的成功,忘了蔣介石這是「以敵為師」才可以的誇口,講台灣沒有「四人幫」,他們閉眼不見面前一個知識份子,任其恣意拘捕的現實,也是台灣「民主政治」的光彩?好在這位官員為自己的收場說了映真是個孝子,孝者,善者,以此,「非常的處置」,三十六小時後,由他夫人陳麗娜出面交保候傳了事。

當天回家他就聽到島上各路文化兄弟為之奔走,在美國的白先勇、陳若曦、歐陽子、劉紹銘、鄭愁予、李歐梵……等不分左、中、右,均簽名抗議,在愛荷華的各國作家一致抗議,受到美國多位議員、日本拯救台灣政治犯委員會的關注和關懷,安格爾也擬向卡特總統提出此事……

映真記述這段舊事,更多是對這些人的感謝,其實,更應看到的是:此時此地,在社會整體民主的進步的進程中,他所以能納入此中議事,也推動此時此地的民主,還是此時此地的他,已是台灣一位有代表性的作家,社會和國際的聲援,當局無法不聞不問。當局在其憲法,在其「民主」所大言不慚 「言論自由」的承諾中,獨夫還是需要戴上假面的。

雖然十年前的入獄、獄中七年的痛苦,終生不忘,可是出獄三年,他也沒有任何可以授人以柄之處。然而,獨裁者的監獄,不僅對革命者,只要不是受不了挫折,絕望、消極、沉淪者,它對任何人都是「大學校」。在台東泰源監獄百數名韓戰前後全面政治肅清倖存的政治犯。只知倖免大屠殺的恐怖者,未必知道如此遙遙無期,無可期待,生命不是一槍結束,是無期地一刀一刀割而不死的恐怖。它叫人想什麼呢?映真在他《後街•三》道:

在那個四面環山,被高大的紅磚圍牆牢牢封禁的監獄,啊,他終於和被殘酷的暴力所湮滅,和依然不死的歷史,正面相值了。他直接會見了少小的時候大人們在恐懼中禁聲耳語所及的人們和他們的時代。他看見了他在青年時代更深人靜竊讀破舊的禁書時,在書上的眉批,在扉頁上寫自己的名字,簽上購買日期,端正地蓋上印章的那一代人。在押房裏,在放風的日日夜夜,他帶著無言的激動和喟歎,不知不覺地聽取那被暴力、強權和最放膽的謊言所抹殺、歪曲和污蔑一整段歷史煙塵。穿越時光的煙塵,他噙著眼淚去瞻望一世代激越的青春,以靈魂的戰慄啼聽那逝去一代的風火雷電。獄中多少個不眠的夜晚,他反反覆覆地想著,面對無法選擇的生死決擇,每天清晨不確定地等待絕命的點呼時,對於生,懷抱了最渴切的眷戀;對於因義就死,表現了至大至剛的勇氣的一代人。五十年代心懷一面赤旗,奔走於暗夜的台灣,籍不分大陸本省,不惜以錦繡青春縱身飛躍,投入鍛造新中國熊熊爐火的一代人。對於他,再也不是恐懼、神秘的耳語和空虛、曲扭的流言,而是活生生的血肉和激昂的青春。他會見了已為故鄉腐敗的經濟成長所遺忘一整個世代的人,並且經由這些倖存於荒陬、孤獨的流放之島的人們,經由那於當時已仆死刑場二十年的人們的生史,他會見了被暴力和謠言所欲湮滅的歷史。

再也沒有別的什麼文字,能如此精切地表達映真那七年於獄中的心路歷程。知史識今,這大既是不需要多大學問的一般知識,他此刻被囚的現實,不是此刻與他「正面相值」的「依然不死的歷史」之重演嗎?

宗教情感?還是政治態度?

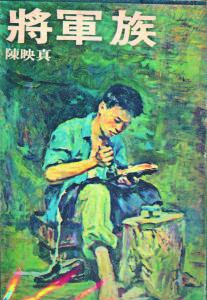

之前,一九六四年的《將軍族》,之後,一九七八年的《夜行貨車》,堪稱台灣當代文學之經典。說到這裏,得補充一句,台北一家出版社要出十巨冊《本省作家選集》,主編要選他的作品,卻被他拒絕了。他問主編:中國文學能夠劃分這是山東文藝那是山西文藝嗎?既然不能,「台灣文藝」這個名詞除了狹隘的地方主義外,就沒有多大的意義了。此事,除了被落井下石者借此說他是什麼什麼分子,也可以看到他祖國統一之心的堅定。不過,不是現在,往後台灣與祖國統一了,也一定像今日之港澳,為一國兩制的特別行政區。用領導的話說,這已是解決港澳問題的最高政治智慧,台灣如此,不礙統派的愛國之心。作了如此說明之後,我再用到「台灣文學」這個詞時,應該不會引起誤解,或是我有違映真的初心。相反,我還要再次說一聲:他的《將軍族》、《夜行貨車》,堪稱台灣當代文學之經典。

若說《將軍族》裏那些為人辦紅白喜事吹打、掙錢的康樂隊的制服也可戲稱像將軍服,那《夜行貨車》根本沒有任何一處涉及交通和運輸事宜,它和前者,篇名都充滿象徵意味。《將軍族》那個獨身的大陸老兵,和一個本省姑娘,因為被賣給人家又倒賣到賣淫集團,她堅持「賣笑不賣身」而逃了出來,在康樂隊一老一少,相處得還不錯。獨身的老兵,也有欲情,少有不嫖的,但他看到這姑娘像個孩子在長大,也看她像個孩子。可是,人犯子為她的逃走,向她家索回買人兩萬五,否則,「田不賣,已經活不好了,田賣了,更活不好,賣不到她﹝我﹞,妹妹就完了。」於是,逼得她只能回家還賬,若有誰願借錢給她,她願做他老婆。老兵不動聲色,「潛入伊的房間,在伊的枕頭邊,留下他﹝退伍金剩下﹞的三萬存摺,悄悄地離隊出走了」。在外邊一個人混的時候,他也「懂得一個賣給人的人的滋味」。四五年後,為了營生,他倆又在一個樂隊巧遇。姑娘拿了他的錢回家並不能了事,再被人犯子逮住,她依然是「賣笑不賣身」被人弄瞎了左眼。流落江湖,再艱難,她也要活下來為了能再找到他見上一面。可是,再相見,他不要她還餞,她也說:「我說過我要做你老婆,可惜我的身子已經不乾淨,不行了。」

第二天早晨,人們在庶田發現一對穿樂隊制服的男女屍首,指揮棒和小喇叭放置腳下,過路的農夫說:「兩個人躺得直挺挺地,規規矩矩,就像兩位大將軍呢!」此處的「將軍」之將軍,自然是作者對他們形象讚譽的象徵。他的這些短篇,敘事方式都太像長篇的鋪陳,開始都是用很多細節對人物的刻畫下筆,少於情節、故事的展開,作者落筆自信的從容,有時會讀得讓人莫名地感到其從容之中可能有它未知的弦機。上述《將軍族》之事,恰恰是我們從他行文背後間或附筆隨記所摘編連綴而成的。此中,他將本土與外省人之情節,不是矛盾、衝突,而是相親,早於一九七八年,當局於高雄大批逮捕本省黨外政治運動領袖,激發對國民黨極度不滿的心理,發酵為公開化的省籍情節,乃至「台獨」主張的「美麗島事件」約十五年。它的省內省外之親,就以一對男女殉情的故事,生動、深刻地表現出來了。我不敢說他是否有理論上的預見,但他心靈深處島內島外一家親之真情,已化為詩情的蝴蝶雙飛,這是絕對假不了的。此處,姑娘為失去而不能獻給老兵童貞之憾,依然彰顯著作者以此對信仰的童貞之念。

《夜行貨車》看來,與此不同。一個高消費的社會,美國馬拉穆駐台分公司的幾個職員,縱情吃喝穿載的高物質消費的男女,仍有他們情感的消費。從日常的一般應酬,到感情的遊戲和上床的遊戲,真真假假,變化莫測,也只是遊戲。外省女子劉小玲,從第一次婚姻破裂後,「過著從一個男人流浪到另一個男人的寂寞的生活」,卻愛上「從小到大,在貧窮和不滿中,默默地長大。家庭的貧窮,父親的失意,簡直就是繩索,就是鞭子,逼迫著他『讀書上進』,讀完大學,又讀完碩士」,後來又進了馬拉穆,他會問她「你覺得,台灣人,怎樣」的詹奕宏。

她愛他,作者並沒有說法,是讀者讀後感到,也許正是他「平時粗暴,桀驁不馴」有別於交際場所男人虛偽之「禮」的本性,也許是她第一次婚姻男人的生理缺陷,使他成為最佳年齡段二十八歲「最像個男人」的男人。男女的情欲貼近了關係,也很正常,她對洋老闆曖昧的性侵,怒斥其「豬」,也很正常。當他知道她同是他上司的情婦,他叫她「褲帶束緊些」,擊中了她的痛處。可是,她身上已懷上他的孩子,要遠走大洋彼岸時,他在忿怒、悲哀、羞恥和痛苦絞扭中,得知自己確實是這孩子的父親時,對她說:「別出去了,跟我回鄉下去……」作品收尾的這句話,該是全篇的點晴之筆。正是男女在高消費中情感畸形的離棄,那「鄉下」的鄉土、本土,既可理解為現代人要回歸自然之情,何尚不是省裏省外合一之親情?

太多現代生活那種俗氣的表現後,這也是走出它深刻的走向,深刻的藝術。作家不僅從未隱瞞,且是很強烈地表現自己的看法,卻從無一言半語的說教。至於說他對殉情者是種宗教感情,毋寧說是一種政治態度,是一切美好的,都被那個他所在的體制所毀滅的絕望。就像那與晝夜、貨車毫無關連的故事,他叫它《夜行貨車》,不正是那種社會秩序都是在黑夜中交易之象徵,或曰隱喻嗎?這當然也是他的政治。早於一九六五年,他就譯了《共產黨宣言》,二○○八年二月,他聽了當代希臘作曲家歐都拉基將現代詩之泰斗智利詩人聶魯達﹝Pablo Neruda 1904—1973﹞的《獻給黨》所譜成男中音的獨唱曲,熱淚盈眶。立即又譯了它,「……你教我,在咱窮苦弟兄的硬板床酣睡。你把我打造於現實的根基、在堅實的磐石之上。你要我知道仇恨敵人抵擋獨夫。你使我看見人世的光明,也看見人類幸福的可能。你使我堅不可摧,因為與你同在,我雖死猶生。」

(未完待續)

相關閱讀:永遠的同志哥(1)