♦文編/林素卿

近年,隨著大陸高鐵技術與行駛里程突飛猛進的發展,「高鐵」已成為「中國製造」的招牌標誌。大陸高鐵從當年因事故帶來媒體的一片追剿,到如今成為大陸一般民眾長途旅行首選交通工具,無論是商務活動,還是春運,大陸高鐵都發揮了非常重要的作用。 Continue reading

♦文編/林素卿

近年,隨著大陸高鐵技術與行駛里程突飛猛進的發展,「高鐵」已成為「中國製造」的招牌標誌。大陸高鐵從當年因事故帶來媒體的一片追剿,到如今成為大陸一般民眾長途旅行首選交通工具,無論是商務活動,還是春運,大陸高鐵都發揮了非常重要的作用。 Continue reading

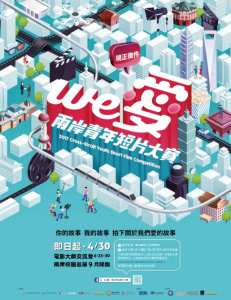

為促進兩岸青年文化交流與創新合作,We愛•兩岸青年短片大賽將於2017年度在海峽兩岸同步開展。入圍作品將有機會向兩岸專業機構推薦,及與兩岸資深電影人共同合作,參與大型華語電影的製作。

為促進兩岸青年文化交流與創新合作,We愛•兩岸青年短片大賽將於2017年度在海峽兩岸同步開展。入圍作品將有機會向兩岸專業機構推薦,及與兩岸資深電影人共同合作,參與大型華語電影的製作。

一、主辦單位:上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心、文匯報社、滬測信息科技(上海)有限公司、華聯國際多媒體股份有限公司、上海交通大學

二、協辦單位:上海市廣播影視製作業行業協會、MMA微電影協會

三、支援單位:上海市台胞服務中心、英文中國郵報(The China Post)、民眾日報、博碩文化、未來事件交易所、中國台灣網、青年公社 Continue reading

正當韓國民眾的關注糾結在朴槿惠的去留,更多的戰略觀察家將目光轉移到美國在朝鮮半島正式佈署「末端高空防禦飛彈系統(THAAD,薩德)」的舉措。頂著周邊鄰國的反彈和國內強大的反對聲浪,朴槿惠當局「薩德入韓」的一意孤行,非但再一次的暴露了韓國作為美國軍事屬國的尷尬處境,也是繼去年簽署日韓《軍事情報保護協定》之後,再一次地向世人證實一個隱藏版的「小北約」美日韓軍事同盟的存在。此舉,非但無助於朝鮮半島的「無核化」進程,也將破壞東北亞地區的戰略平衡,誘發新一輪的軍備競賽,將韓國自身的命運捆綁在美國「亞太再平衡」的戰車上。更重要的是,除非朴槿惠的繼任者悍然中止薩德系統的佈署,否則必然要面對中國貿易制裁的巨大損失,並導致以「中日韓自由貿易協定」為前提的東亞區域經濟一體化進程面臨沖擊,韓國將是最大的輸家。 Continue reading

乘著飛機展開一段哈爾濱的旅程,對於從小到大都沒看過雪的人來說,這是一個充滿無限幻想的地方,在還沒出發的時候,想著:「那裡的人是不是不怕冷?人的個性是不是也跟那裡的天氣一樣沒那麼熱情?」很多很多的想法就讓我在下飛機後一一找出答案吧。 Continue reading

♦文/文彬

打開北京市地圖,在海澱區版圖中心位置,有一個地方,名叫「五道口」,中國大陸的第一條鐵路京張鐵路在這裡經過。海澱區內所轄23個行政街道中,有9個與五道口相鄰。五道口名字的由來,顧名思義,「第五個道口」。早年間,西直門外以北地區人煙稀少,以後才有人在此開墾出莊稼地,因多有車馬往來,便人為地走出幾條大道。 Continue reading

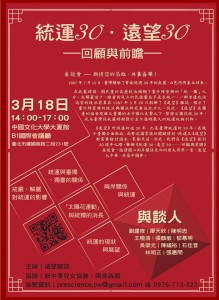

1987年7月15日,臺灣解除了實施超過38年的戒嚴,白色恐怖基本結束。

1987年7月15日,臺灣解除了實施超過38年的戒嚴,白色恐怖基本結束。

在戒嚴時期,國民黨的高壓統治模糊了黨外陣營裡的「統─獨」之分。在解嚴前夕,眼看新成立的民進黨並不追求統一,一群曾遭政治迫害的統派前輩在1987年3月20日創辦了《遠望》雜誌,預示了黨外陣營裡的統派與獨派終究要彼此分化。從此,《遠望》在獨臺的偏安思維及臺獨的去中國化夾擊之下,堅持反獨促統30年,成為臺灣從戒嚴時期發行至今歷時最久的統運政論刊物。 Continue reading

初識詩人施善繼老師,是我1985年就讀國中三年級上學期,在國文課本第五冊第四課裡,讀到他那首109行的敘事長詩〈小耘週歲〉,記得那年還在《生活週記》上,寫了〈小耘週歲〉的讀書心得。直到二十年後的2005年底,參加夏潮聯合會舉辦,為期十八週「夏潮報導攝影文藝工作坊」課程外的活動中,才初次見到作者本人,還有他太太曾淑霞老師。往後也是在夏潮舉辦的講座中,帶了我收藏的《傘季》與《施善繼詩選》,請他簽名。 Continue reading

♦文/施善繼

2016.11.3•再見澳門

兩岸四地的第四地——澳門,終於把它快馬加鞭衷心誠意卻匆匆的把它走了一過。

到澳門能真正的探底,非賭莫屬,澳門賭場林立,它是以賭聞名於世,號稱東方的蒙地卡羅。但西方的蒙地卡羅有一個愛樂管弦樂團,成績斐然,已逝的二十世紀法國鋼琴家弗朗索瓦(Samson François,1924-1970)留下蕭邦兩首鋼琴協奏曲的錄音,便是這個樂團協奏的成果。 Continue reading

■石窟藝術的創造者 潘絜茲 紙本重彩 1955年 Continue reading

■石窟藝術的創造者 潘絜茲 紙本重彩 1955年 Continue reading

歷史的詮釋,雖不免或多或少的參揉著認識主體的價值判斷,但並不具有任意性,必須以事實作為前提,否則,你的主觀意志必然要走到歷史的對立面,從而否定了自己。過去20多年來,從李登輝到蔡英文,台灣當局為了實現所謂「台灣主體性」的價值建構,如火如荼地執行「去中國化」政策,美其名是「本土化」,實際上是台灣的「再殖民化」,這是對「主體性」的自我否定。原因很簡單,剷除了根植於台灣歷史與文化中的「中國基因」,排斥了結構於台灣社會現狀與未來發展路徑的「中國因素」,所謂「本土化」所剩下的就只能是日本殖民符號的崇拜,弔詭的用殖民主義者的形象來裝扮自己。最近,屏東牡丹鄉高士部落復建日本神社所引發的爭議,正是一個值得我們反思的案例。 Continue reading