採訪側記,及反思如何採訪與理解「白色恐怖」政治案

♦ 文、圖/張立本

「火燒」的青春,是我目前想得到的形容詞。我們似乎常用「烈火」之類的說法形容青年的狀態,好像意味著激情、奮勇、無畏、果敢……等青年特有不顧一切的夢幻情緒。然而火燒──火燒島,我們都知道這是什麼──就帶著承受鞭笞、刑罰、責難……等,極現實的隱喻。

台灣地區「白色恐怖」歷史重建與研究方興未艾,但除了控訴「國家暴力」還能如何?在線性史觀下,彷彿人類社會無論政治與經濟都會有「第X波」的演化,但「台灣人民解放陣線」案卻讓我們尷尬。高喊「轉型正義」與「人權」的台灣,政黨輪替再輪替,都『無法』平反本案。為什麼?而我們又還能怎麼看待「台灣人民解放陣線」的發生?案發時,成員中年紀最大的不過二十七、八,年輕的甫升大四,他們怎樣走上這條路?當時怎麼想?看似突發的案件,該怎麼放在歷史長河中理解?三十八年過去了,這個「左派青年」案,又能對今天與明日的青年運動有何啟發嗎?能對歷史認知有啟示嗎?

官版:青年誤入歧途政府寬大為懷

自一九七七年十一月一號起,「台灣人民解放陣線」成員陸續被捕。如果讀者純粹依照「判決書」與「媒體報導」,你看到的會是:特務人員對於案情的判斷超級神準因而得以陸續順利抓捕涉案人員果然挖出海外匪幫對涉世未深的台灣青年進行精神荼害所幸總統英明網開一面不予槍決。

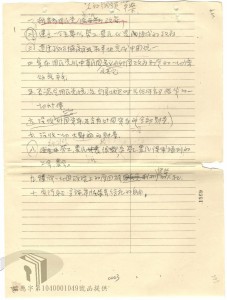

依據判決書(民國六十七年諫判字第四號),我們將讀到:二十六歲曾任海員的青年名戴華光,於留學美國期間受到共黨份子煽動,返台籌組叛亂組織;戴華光說服海專同學吳恆海,前往香港與匪黨機關雜誌「七十年代」建立聯絡,由此海外管道帶回大陸現況之資料,並提供於台灣調查所得資訊供給共黨份子;戴華光且蠱惑二十四歲的輔仁大學碩士生劉國基、二十七歲的文化大學助教賴明烈,宣傳「解放台灣」之思想、進行洗腦;戴、賴、劉三人時常聚會謀劃,共同策定以暴力手段破壞台灣政治穩定與經濟發展,以達社會動盪之效;此外,戴、賴、劉為圖廣結黨羽,以販設合法書刊為掩護,藉機吸收青年為匪黨所用,二十一歲師範大學大學生鄭道君、二十二歲淡江大學蔡裕榮遂因意志不堅而受蠱惑;嗣後,以上數人共商黨章、黨綱、誓詞,組成叛亂組織「人民解放陣線」,意圖炸毀「嘉新大樓」並破壞選舉;經調查人員掌握證據與長期跟監調查,終待時機成熟,於夜間攻破戴、賴住處,並搜獲打字機、鋼板、傳單、偽裝之合法書刊、炸藥配方,罪證確鑿無所遁形,確實即為恐嚇美商之暴力份子;案經揭露,社會譁然皆謂人在福中不知福,社會各界紛紛投書媒體或來函國安機關;輿論指責共匪可惡呼籲國人引以為鑑;然我(中華民國)政府講求人權,除判決公開且有美方人員在庭旁聽,更因體察涉案青年涉世未深,雖達二條一「著手實行」但仍寬大為懷給予自新機會,全案終結。

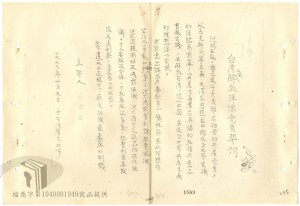

媒體上還有:數位青年均在開庭時深表後悔痛苦懊惱,且淚水斑斑寫成悔過書,經親筆簽名特載於報刊,供社會大眾參覽;青年們的父母、親友均表不解,好端端的孩子怎會誤入此歧途,非常感謝審判長從輕量刑,必定好好教育,望經牢獄可改造人身、待日後重新做人報效社會。

這不是玩笑:敲敲打打的完美故事

事情是如此嗎?敲敲打打,真真假假,要怎麼找到問題點呢?不諱言,剛接觸「白色恐怖」政治案件時,我也非常困擾。到底什麼是「真相」?又怎麼「知道」真相?何況,這個案子發生時,我才一歲。

回到案發當下,對於台灣社會絕大多數人們而言,也許相對好理解。畢竟「動員戡亂」時期一般民眾的心理,已在「匪諜就在你身邊」的宣傳恐嚇下,配合「你身邊」真實又不時發生的失蹤、逮捕,形成極穩固之面貌。恐懼心理久而久之也以假為真,極難看穿表層。而對社會上極少數良心者而言,每發一案,就只能是另一個,僅能在最私密狀況下談論的難言之隱。

然而於今,我們怎麼穿透特務人員戮力敲敲打打構成的完美故事?尤其,這個故事在這樣的、噤默了超過半世紀的台灣,也被「社會共識」共構,我們又怎麼穿越社會集體形成的完美認知?可以重新認識台灣社會自己嗎?我這麼問自己。

即使拋開今日的任何政治立場,仍然可從極簡單的問題開始:我們知道戴華光讀中國海專所以認識吳恆海,但是戴華光與賴明烈、劉國基是怎麼認識的呢?判決書與報導指出戴華光透過販售合法書刊吸收了鄭道君、蔡裕榮,然而鄭、蔡兩人都快大學畢業了,果真涉世未深?是什麼奇門妙法讓他們「上當」?而調查人員又施以什麼神奇法術讓他們短時間內「悔悟」?戴華光一個人又何以這麼神通廣大,能夠帶領幾個年輕人上山下海做調查、做炸彈,還破壞選舉?果真由於「海外叛亂份子」的支持?

騷動:團結起來!揭發國民黨的台獨陰謀!

某些事情真實發生,早在案發前的一九七七年出,台北的許多美商公司都收到了署名「台灣人民解放陣線(Taiwan People Liberation Front)」的信,中文也有,英文也有。信中要求外商「六月以前離開台灣」,否則「將得到懲罰」。

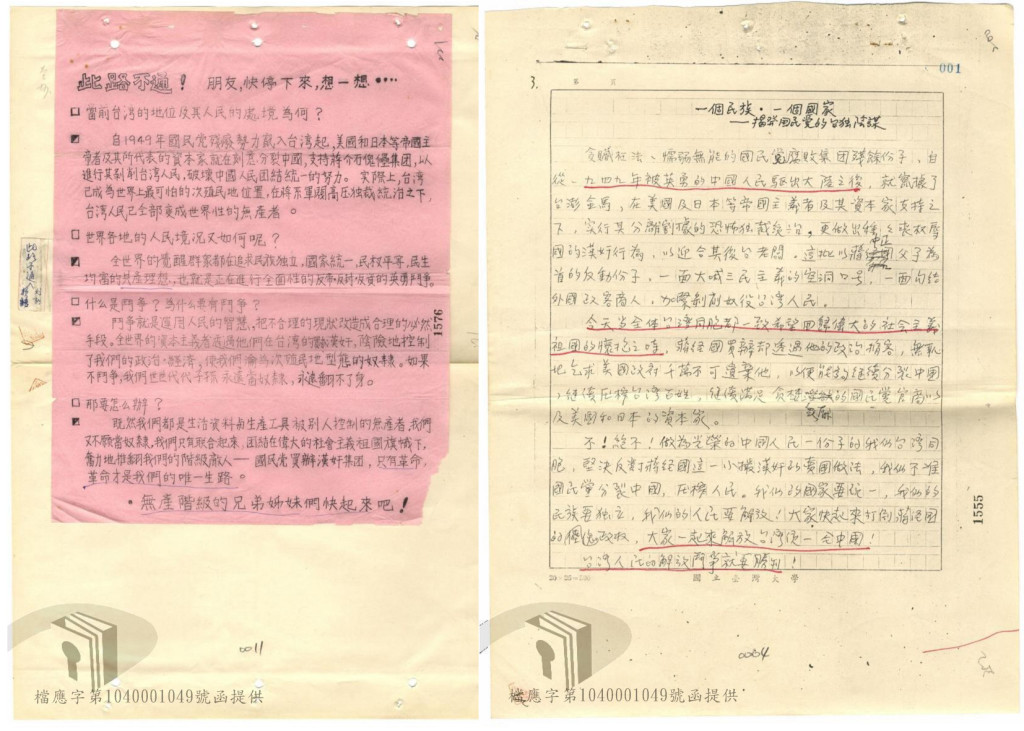

同年稍晚,包括台灣大學舟山路附近等地,也出現了用詞強烈的傳單。無論「此路不通」或「一個民族‧一個國家」,傳單內容都表明了一件事(一種態度):一九四九年國民黨殘部竄入台灣起,就與美國及日本等帝國主義國家的資本家合作,剝削台灣人民、阻礙中國人民團結統一;蔣系軍閥的這種分離割據,使得台灣淪為次殖民地;當全世界覺醒群眾都在追求民族獨立、國家統一、民權平等、民生均富的共產理想時,台灣人民應該運用智慧剷除外商、剷除蔣系買辦勢力;只有革命才是唯一生路;做為光榮的中國人民一份子的我們台灣同胞,要團結起來解放台灣,回歸偉大的社會主義祖國的懷抱。

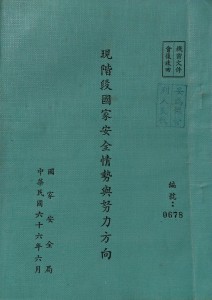

傳單撰文者不詳,但顯然引起特務機關注意。就在我巧合於二○一四年間,在舊書攤購得的民國六十六年六月「國家安全局」編號0678的會議機密文件<現階段國家安全情勢與努力方向>上,見到了特務機關的會議報告::「『台灣人民解放陣線』妄圖影響經濟的正常發展」。報告中也凸顯了國安局已經把「海外叛國組織」與「台灣人民解放陣線」連在一起談,並且呼籲特務人員注意:「叛亂份子可能利用民國六十六年底的五項公職人員選舉製造種種政治事件」。國安局會議文件掌握的情資,「竟然」與半年後的判決書幾無二致。

反思:上山下鄉承先啟後

這份「證據」,與其解開了疑問,不如說是加深我的疑問。前段提到的問題,是實際開始訪問時,為了還原而展開的初始提問。但對於「本案」更根本的好奇,毋寧源於「一無所知」;是故,受訪者的敘事狀似細砂填補我的歷史無知,實際上卻如巨浪沖擊。

這是什麼意思呢?也許才疏學淺,我在很長一段時間裡認知為:「由於一九五○年代白色恐怖所以台灣的左翼系譜根絕了」;與此同時,我又知道有一段「回歸現實」的一九七○年代。但甫接觸此案,便感蹊翹。世間談一九七○年代初「海外保釣」與青年左傾,卻甚少有人知道真實發生於台灣的、自發的「成大共產黨」案;談一九七○年代中後的「校園民歌運動」,卻沒人知道「台灣人民解放陣線」案。然而,常被喻為青年重啟反思、開啟「唱自己的歌」的那場李雙澤扔了可樂罐的演唱會上,大三的蔡裕榮也在場「負責」起鬨;蔡裕榮沒多久就被捕。

坦言之,歷史之所以「斷裂」,常常由是歷史「書寫」釀的禍。左翼運動之中的恩恩怨怨、糾糾葛葛,自然也助燃了歷史書寫的偏斜。然而拋開這些人際關係還能還原什麼樣的故事?如何將「台灣人民解放陣線」此一公開宣稱「台灣人有權主張統一」的組織錨定於歷史、從歷史來理解呢?

橫看,在島內,一九七七年是鄉土文學論戰年,彭歌與余光中及其大大量反共文人打手通過黨國媒體、雜誌及反共藝文大會,預備執行鎮壓;在世界,一九七七是「台美」斷交的前夜,也是美國預備「人權外交」做為帝國主義面具的階段。這些事件與國際政治經濟局勢之變化,是否及如何反映在「台灣人民解放陣線」的發生、演變、結果?

縱看,社會上較為廣知的「保釣運動」之外,一九五○年代的中共地下黨歷史,乃至於一九七五年蔣介石過世後的特赦,使得包括一九六○年代在內的政治犯回到社會,又對一九七七年產生了什麼影響嗎?而這個案件自身又對一九七七年之後的歷史動態又什麼影響?

當我實際面對「台灣人民放陣線」的相關人們,我所謂浪濤般朝內心襲來的,毋寧是這些問題。我將在本文後續觸及的,也是眾多受訪者們的親身經歷給我的啟發。但必須先說的是,將受訪者的經驗歸於歷史來看,不僅不是忽視每個人在歷史中的主動性,還更呼應了自我開始接觸「白色恐怖」政治犯訪談、特別是「左派」政治犯以來經常遇到的反問:寫這個做什麼?我個人的故事重要嗎?

附註一:

如前述,這篇《犇報》連載將不是案情細節的還原──也不是「無罪平反」;事實上沒有任一受訪者覺得自己「無罪」,在反買辦政權、反帝國主義的立場上,受訪者都仍然覺得當時的立場是正確的;但所謂「有罪論」也只是台灣特殊性中的反共立場延伸罷了;所謂「無法平反」則揭露當今「人權論者」仍在維繫動員戡亂時期的「反共-國家安全」論。本文將呈現的,將是不同青年如何在當時的社會條件中「自發」地出現,並最終走到一起。

附註二:

圖中宋東文先生為蔡裕榮先生大一入學、參加淡江大學「時事研習社」時的學長與社長。圖中龍紹瑞先生亦為淡江時期學生。

(待續)