文/薩米爾·阿明

編按:這篇文章是埃及經濟學家、新馬克思主義代表人物之一的薩米爾·阿明(Samir Amin,1931- )為紀念馬克思兩百週年誕辰而寫的書的簡短總結,該書已經有法文版,書名就是《馬克思誕辰兩百年週年紀念》。這本書不久之後將由MR出版社(紐約)出版英文版,同時也會有其他語言的翻譯本。本文由王立秋先生翻譯,原載於微信公眾號「海螺社區」。

資本主義系統總是已經全球化了

馬克思比任何人更理解資本主義有征服世界的使命。他在這個征服還遠遠沒有完成的時代,就寫到了這點。他是從頭開始思考資本主義的這個使命的,即從對美洲的征服開始——這一征服開啟了為期三個世紀的重商主義,向資本主義的最終的成熟形式的過渡。

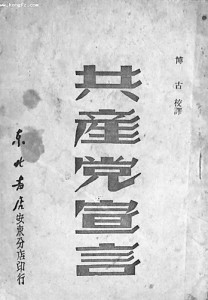

然而,馬克思和恩格斯,在《共產黨宣言》中,甚至在那之後,也還在懷疑:資本主義在全球範圍的部署,能不能作為一股同質化的力量,把被征服的東方「變得與西方的先進國家相像」呢?晚年馬克思得出了這樣一種直覺性的理解,即,資本主義的全球擴張一定會引起兩極分化,而這種兩極分化,將使被征服的東方,不可能在全球化的資本主義的框架內,在資本主義的核心規律的基礎上趕上西方。

我優先考慮的是馬克思的那個關於全球化的未來的直覺。我一直致力於闡述源自積累規律的全球化表述的不平等發展的規律。我從中得出一種解釋,始於全球系統之邊陲的,以社會主義的名義進行的革命的方式。因此,馬克思的確直覺地把握到,革命轉變,可能始於系統的邊陲——用後來列寧的話來說,即帝國主義的「薄弱環節」。這個結論,又引出了另一個結論:社會主義過渡,將必然「在一國」發生,此外,這個發生社會主義過渡的國家,將在世界帝國主義的反擊中,遭到致命的「孤立」。除此之外,別無他途;不會有什麽「世界革命」。

資本主義,歷史上的一個短期支架

我還共享馬克思的另一個直覺——早在1848年,馬克思就對此有所表達,而後,在他晚年的作品中,他又重新表述了這個直覺——那就是,資本主義只代表歷史上的一個短期的支架;它的歷史功能,是在短期(一個世紀)內創造要求我們超越它,邁向被理解為文明的更高階段的共產主義的條件。

直到1800年,工業革命開始的時候,資本主義的形式才趨於完成。從那時起,內在於資本主義生產方式的社會矛盾,就使「超消費的生產」成為資本主義系統的一個永恒趨勢:下壓工資,可以生成大量的利潤,這些利潤,在競爭壓力下,又流入投資,造成大量的,超過滿足有效需求所需的投資。從這個視點來看,相對停滯的威脅,是資本主義的慢性病。你不需要用具體的原因來解釋危機和蕭條。相反,每一個擴張階段,都是其特定環境的產物。自1800年以來「現實存在的資本主義」的歷史,是生產力驚人發展的歷史,先前任何時代的發展都無法與之相提並論。因此,資本主義固有的停滯趨勢,也一次又一次地被克服了。

資本主義的這種內在的不穩定,也是它的長處:在蕭條期之間的擴張階段,它促進了生產力的非凡的發展,這一發展,比先前時代普遍的低速發展相比,無比地巨大。然而,正因為資本主義的增長是指數級的(和癌症一樣,持續的指數級增長只可能導致死亡),所以,這個增長也就不可能無限地持續下去。資本主義註定要被超越,而且,無疑,它在歷史上,只會作為一個短暫的過渡時期出現,在此期間,生產力的積累會創造出充足的物質和人力條件,支持、要求我們走向一種更好的,對自然和社會發展的控制形式。

資本主義危機和危機中的資本主義(Capitalist crises and the crisis of capitalism)

當代的帝國主義系統是一個全球規模的,剩餘集中化的系統。價值集中化的帝國主義系統的特徵是積累的加速,以及,在系統中心生產力發展的同時,邊陲生產力發展受阻或變形。發達和欠發達是同一個硬幣的兩面。面對這個威脅,我們除粉碎當前的全球帝國主義系統,為另一種協商的全球關係模式創造條件外別無選擇。

十九世紀末的大規模蕭條,加劇了競爭壓力,加速了資本的集中和集中化過程,並最終導致了資本主義系統的質變:1800年到1890年普遍的競爭工業資本主義,讓位給了寡頭壟斷的(共享壟斷的)資本主義。這些寡頭依然是在本質上屬民族國家的基礎上組織起來的群體,儘管他們的活動也擴張到了國外,並且他們的戰略,也不時地相互滲透並有了世界主義的傾向。在這個時代,他們的競爭,激化了民族國家之間的競爭,終結了先前大不列顛的主導地位。在這個時期,世界分裂為彼此對抗的帝國主義列強。

我們當前所處的第二次長期衰退——始於上個世紀七十年代,緊接在二戰後立即開始的擴張之後——則基於以下三個出自於法西斯主義的失敗的因素:(a)在發達的資本主義國家,凱恩斯主義的國家政策維持了歷史上的資本/勞動的妥協,凱恩斯主義把一種新的統治形式放到了資本的積累之上,取代了以前壓榨工資的競爭型政權;(b)被稱為建設社會主義的「蘇聯」系統,儘管實際上只是一次建設「沒有資本家的資本主義」嘗試,卻把自己確立為對資本主義的挑戰,並因此而對資本主義產生了刺激作用;(c)邊陲國家發展民族資本主義的嘗試,也因為民族解放運動的勝利而變得可能。

我們當前的衰落的起點是這三種社會模式的逐漸衰竭,而它們之所以會衰竭,又是因為這樣一個事實,即,它們的成功本身就深化了全球的相互依賴。因此,這次衰落是在深化的帝國主義的全球化環境中展開的,自蘇聯這個替代選項完蛋,和第三世界的民族資本主義計劃不能抵抗主流資本主義的侵犯(主流資本主義的目標,是使邊陲大陸的資產積極回到他們先前的,作為依附性的中介之地位)的情況下,就更是這樣了。

再一次地,當前的衰落的表現,是剩餘資本不能在生產力的擴張中找到有效的盈利出口。資本主義對衰落的管理,因此而以在金融領域提供替代性的盈利出口為目標,並且通過這個事實,當代資本主義把維護資本價值,變成了它的當務之急,哪怕這麽做是不利於經濟增長的。這種新的,資本市場的霸權,是通過各種手段來起作用的,如浮動匯率、高利率、先前國有企業的私有化、美國的高赤字、支付平衡、和國際金融組織迫使第三世界國家優先考慮其國外債務的政策等等。一如既往地,這些政策把世界經濟限制到一種停滯的惡性循環之中,對此,他們找不到任何出路。事實上,這種頑固的停滯只影響到世界的一半——美國、歐洲、日本;和它們的拉美、非洲、和中東——這些地區也被迫經受資本市場用來管理衰落的那些措施。相反,東亞(特別是中國),在東南亞和在一定程度上的印度之後,經歷了經濟的飛速增長,並且這樣的增長達到了擺脫衰落影響的程度。

因此,今天,我們面臨的挑戰,不是試圖從資本主義的危機中走出來,而是開始走出危機中的資本主義。批判的社會思想,應該對這個問題特別感興趣,因為這樣的思想,是建立在區分這種系統的危機,和系統內的危機的基礎上的。

這些積累模式的新發展不過意味著,資本主義已經進入了它的歷史衰落的時代,已經變成一個破敗的、衰老的系統了。

在通往社會主義的長路上的革命性的進步,還是文明的頹廢?

社會主義過渡必然「在一國」發生。因此,走上這條路的民族和國家,將面臨雙重的挑戰:既要抵抗帝國主義勢力發動的永恆戰爭(熱戰或冷戰),又要在通往社會主義的新路上前進的過程中,成功地聯合農民多數。

這些反思使我理解了馬克思和恩格斯闡發的關於農民的思考。馬克思把自己放到自己的時代中去思考,在那時,資產階級還沒有在歐洲完成自己的革命。因此,無論何時,只要資產階級革命給農民土地(就像具體而言,在法國發生的那樣),大多數農民就會成為資產階級的盟友,加入保衛私有產權之神聖不可侵犯性的陣營,成為無產階級的對手。不過,社會主義改變世界的重心從支配的帝國主義中心,到被支配的邊陲的轉移,也從根本上修正了農民問題。但就算這樣,在依然以農民為主的社會條件下,革命的進步也只有在社會主義的先鋒隊能夠貫徹把多數農民整合到對抗帝國主義資本主義的陣營中的戰略的情況下,才是可能的。

馬克思在《共產黨宣言》(1848)中在談到階級鬥爭時寫道:「每一次鬥爭的結局都是整個社會受到革命改造或者鬥爭的各階級同歸於盡。」(譯文自馬恩著作中文本)長期以來,這句話一直吸引著我的注意力。

這也是我提出,要區分從一種生產方式到另一種生產方式的過渡的兩種類型——這兩種類型的過渡之間有質的不同原因。如果過渡是在無意識的情況下,或者,是在異化的意識的指導下發生的話,那麽,這樣的過渡,就是以類似於自然變化的方式發生的,意識形態也就變成了自然的一部分。我把這樣的過渡稱作「頹廢的模式」。而另一方面,如果意識形態成功地被欲望的變革提供總體的、真實的維度的話,也只有在那時,我們才能談論革命。

我還提到馬克思的另一個重要貢獻,特別是馬克思關於長期過渡中的「統一和多樣性」的看法。這些看法比以往更符合當代的挑戰。