編按:本文是作家藍博洲為追思許金玉女士所撰寫的文章,文長萬餘字。因篇幅限制,經作者同意由本報編輯部自行刪減後刊登。文責由本報編輯部自負。

文/藍博洲

許金玉出生在台北萬華一個窮苦家庭。父親拉黃包車維生。母親生了四男四女(流產的不算)。其中,四個女孩統統送人當養女,男孩也送了一個。

許金玉的養父母家距離生家不遠。養父是水泥包工,生活較好。因為自己沒有小孩,他們疼她,勝過自己生的。因此她算是非常幸福的養女。養母對她的教育完全遵循封建舊禮教,並偷偷帶她去龍山公學校接受日本的傳統教學,從而養成了她的羞怯性格。然而,民族意識強烈的養父反對她讀日本書,要她讀漢文,並經常轉述文化協會民眾演講的內容,啟蒙了她反對日本殖民統治的意識。

工廠女工

公學校畢業後,養父堅持不要許金玉再受日本教育。她白天去汽水工廠做女工,幫助家用;晚上就到附近的私塾偷偷學習漢文。汽水工廠大概有一二百名女工,只有配料的師傅是男的。在這裡,她深刻體會到工人的工資被剝削,勞動安全也沒有任何保障的悲哀。

1937年蘆溝橋事件之後,十九歲的許金玉通過朋友介紹,進入一家棕刷工廠做工。她雖然害羞,不多說話,卻十分好強,也很好學,很快就可以獨立做好一支棕刷了。日籍老闆於是請她去新廠教四五十個按件計酬的臨時女工。她們的年紀都比許金玉大,幾乎都是結過婚,有小孩的家庭主婦。可是許金玉體諒工人的管理與個性,很快就和她們打成一片。三個多月後,當她要離開時,她們都圍著她哭成一團,還送了許多紀念品。這也是她後來會投入勞工運動的原因吧。

郵政局職工

1944年,許金玉通過三四百人報考卻只錄取兩人的郵政局甄試,錄取分發保險科文書組任職。第二年,台灣光復。從小就民族意識強烈的她對祖國抱了一份好大的期望,心想這下可以翻身,不必再過那種被殖民者欺壓的生活了。她不但自動到台北車站去歡迎祖國的軍隊,而且在光復節那天聽到陳儀的廣播說了一句「親愛的台灣同胞」,眼淚就忍不住掉了下來。她才知道自己原來是那麼深愛著自己的祖國。可她沒想到,後來的發展卻是非常非常大的失望。

那個時候,國民政府交通部在台北設立了台灣省郵電管理局,先後從沿海各省幾個郵政管理局和電信局,調派高中級職員到台灣接管郵電通信工作。他們的工資一律按照上海管理局的標準計薪,並從優換算台幣。而日據時代就進入郵電部門的所謂「留用台籍員工」,卻仍然按照殖民當局所訂的低標準發薪。所以,同樣職等的外省員工與本省員工的待遇差別,最高的時候幾乎達到十比一之多。不滿,首先就從這樣的差別待遇孳生。

1946年5月,上海郵政管理局調派南翔郵局局長陸象賢(中共黨員)等四十人到台灣省郵電管理局工作。6月,台灣省郵務工會籌備委員會奉準成立,8月10日又經省社會處批準,在台北中山堂召開全省第一次郵電職工代表大會,通過選舉,成立台灣省郵務工會,陸象賢被選為理事長,開始帶領工會爭取歸班,實現同工同酬的鬥爭。同時擴大原有的工會學習班為台灣省郵工補習學校,招收本省籍青年郵電職工入學。

計老師

9月,江蘇籍的計梅真與錢靜芝應補習學校陸象賢校長之聘,聯袂來台,擔任國語教員。但是,本省員工對外省員工的印象已經非常惡劣,在心理上就排斥計梅真和錢靜芝老師,對她們兩人開的課也抱著觀望態度,起初並沒有多少人去上這個國語補習班。後來一些去聽過課的本省同事私下都在反映,這兩位老師跟其他外省人完全不同。漸漸地,計老師的認真與誠懇感動了許金玉,橫亙在她們之間的隔閡沒有了,彼此的友情急速上升。她也開始去上計老師的課。許金玉從計老師的言行舉止上認識到她是一個處處為別人著想的人。通過計老師的開導,她也打破了自閉的傾向,走向群衆,開始參加局裡的一些團體活動。

在計老師的鼓勵下,生性害羞內向的許金玉也像其他同事一樣積極參加了工會,並在改選時被選為代表。在計老師的鼓勵下,許金玉參加了生平第一次的工會代表大會。在代表大會上,許金玉仍然沒有勇氣站起來發言,只是靜靜地坐在角落,聽其他代表提出這樣那樣的意見。工會的運作畢竟是靈活的。計老師也無法具體教許金玉該如何發言。可是計老師的鼓勵與原則指導,後來卻真的把她鍛煉起來了。她參加了幾次會議之後,終於也敢站起來發言了。

漸漸地,許金玉就變成工會的「活躍分子」了。她想,這都是計老師對她的整個人生觀的改變,起了決定性作用。是計老師把她的意識與潛能喚醒起來的。而她,事實上,也不過是讓計老師喚醒的其中之一而已。

爭取留用台籍員工歸班

1947年11月,台灣省郵務工會召開第二次代表大會。國民黨把首任理事長陸象賢視為眼中釘,不讓他當大會主席。工會代表還是不畏壓力,選他當大會主席。大會選舉了新的理監事。在必要的妥協之下,陸象賢沒有連任理事長,改由軍統方面的全國郵務總工會常務委員陸京士派來的侯崇修繼任。然而,軍統硬塞的理監事候選人卻沒有一個當選。侯崇修雖然空降為理事長,卻不能實際掌控工會。

工會提出的候選人全部當選。許金玉和計老師的幾個學生也被選為理事。計老師就建議他們應該抓緊所有員工最關心的歸班問題,作為工會運動的中心目標,通過解決及滿足員工的要求,團結他們,這樣才能在工會裡頭取得絕對的發言權。他們於是就在台北分頭說服群衆,並聯絡全省各地比較進步的工會代表。很快地,這個運動便得到全省員工的支援,紛紛發出早日歸班的要求。

1948年底,全國郵務總工會在上海召開全國郵工第五次代表大會。侯崇修率領二十名台灣省郵務工會代表前去。許金玉是其中四名女性代表之一。大會規定,各省分會可以在會上提出問題討論,力求圓滿解決。台灣代表也都認為這是解決台籍員工歸班問題的好機會。在會上,許金玉看到其他省份的代表的發言都很熱烈而且具體。她尤其對處境類似的東北地區的代表印象深刻。

他們在大陸前後待了一個月就無功而返。侯崇修以繼續跟總局長交涉為由,沒有一起回來。對許金玉而言,這趟大陸之行並不愉快,因為言語不通,歸班的事又沒有得到具體重視,心情一直很鬱悶,後來就氣得生病了。因此,她也無心跟其他代表到杭州等地遊覽。她在寫給計老師的信裡表白了對這次大會的不滿。回到台灣後,她又馬上去找計老師,說她覺得人家似乎都在敷衍,並沒有要真正替他們解決問題;真的就像計老師所說,一定要自己團結起來爭取,別人是不會幫他們解決的。

請願遊行

1949年,3月25日,台灣省郵務工會在台北舉行爭取歸班的大會,並向全省各地的代表說明這次全國代表大會的情況。在會上,許金玉起來發言,把自己的覺悟告訴大家,說一定要靠自己的力量爭取歸班,尤其是本省員工一定要出力來做,靠侯理事長他們是絕對不行的。

3月26日,許金玉被大會推舉為十名代表之一前往台北郵政管理局交涉,要求局長向南京總局反映工會的意見。局長很客氣地接見他們,答應馬上打電話向南京總局轉達,立刻就撥了一通電話,裝模作樣地對著話筒說了工會的意見。他掛了電話又告訴他們,說南京總局說會儘快處理,請大家安心工作。出了局長室,他們才發現局長只是在敷衍而已,根本就沒有打電話給南京,只因為不敢當場拒絕他們的要求而虛應一場。

就在這時,突然有一個人大聲喊說遊行。這一下,這股力量真是排山倒海,大家都衝出會場,準備遊行到省政府,向陳誠提出歸班的要求。許金玉想到計老師平常跟她講過的一個原則:遊行的時候一定要有領隊,沒有領隊不行,萬一出事就要倒楣。她於是要求代理事長鮑伯玉出來當領隊。可是他抵死不肯。後來,台南一個外省籍的彭姓理事自動出來說他來領隊。大家就排好隊伍走向省政府。雖然實際開會的只有四百多人,隊伍出發時卻有一千多人,沿途又不斷有支持者加入,鑼鼓喧天,走到省政府時人數就更多了。

當場,許金玉與管理局的宋世興(後來處刑十年)及台北局郵務股長李萬順被大家推選為代表,由鮑伯玉帶領進到會客室,他們雖然見到了陳誠卻沒有機會發言就被請回。他們出來時,一大堆記者已在外面等候多時了。李萬順就交代許金玉,說她只要回答記者說陳主席很關心,也很幫忙我們,這樣就好,其他什麼都不要講。她心裡想,陳誠並沒有說要幫我們啊。可是李萬順畢竟對官場的語言比較理解,她就按照他的叮嚀,向記者說陳主席很關心這個問題啦。

當天晚上,鮑伯玉特地把他們三個代表找了去,哭喪著一張臉,說你們三個真是不知厲害,陳誠是出了名的、殺人不眨眼的人啊,現在你們給我惹了那麼大的禍害,要把我害死了。

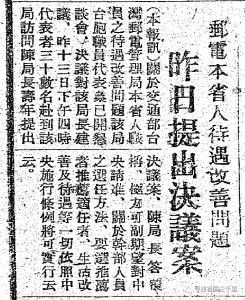

3月27日,《中央日報》對前一日郵務工會冒雨請願的遊行做了題為「解決郵員歸班/陳主席允協助」的報導。又說今天(27日)郵務工會還有集會,討論怎樣拍發電報給考試院、交通部和郵電兩總局,籲請趕快根據三原則解決這個擱了兩年多的問題。

經過一場請願遊行之後,全省的台籍員工一律通過半放水的考試方式,正式歸入郵政人員的等級,考試不及格者也留用再考。實際上,不及格者,少之又少。

秋後算賬

歸班的問題終於得到解決了。但郵政當局卻奉命演了一齣秋後算賬的戲碼。儘管工會的遊行非常溫和,卻是光復後台灣第一次工人請願遊行,因而引起當局的警惕。警備司令部下令整肅郵務工會。那些高層幹部都保留原位。許金玉等三個由群衆推舉的代表卻被當作替罪羊,遭到調職處分。7月,宋世興被調到龍潭,李萬順調屏東,許金玉則調到台中北斗郵局。

1950年2月初,許金玉回台北過年,有人來通知她說計老師出事了,叫她不要再去找計老師。過完年,她只好又回北斗郵局上班。到了3月10日,台北又有一批人被抓走。她養母不放心,立刻叫人下來看她有沒有怎麼樣。她雖然想要逃跑,可又擔心這樣會連累家人,也就決定一人做事一人擔,不跑了。3月17日,該來的總算來了,許金玉在北斗郵局被兩名便衣特務逮捕,押送台北保密局南所。

偵訊的時候,差不多的口供計老師都已經講好了,所以並沒問她太多其他的事,只就她個人的部分詳細盤問,看看是否跟計老師的口供核實。因為這樣,她並沒有受到什麼酷刑。在保密局訊問後,許金玉就被押送到桃園鄉下一間古式磚房的大厝。到了案要結的時候,她又被送到保密局北所。許金玉才又跟計老師見面。

某天清晨,差不多四五點左右,押房的班長來點名,先叫了計老師,然後又叫了隔壁房的錢老師。計老師看到只有錢老師跟她,就欣慰地說,還好,只有我們兩個人。然後勇敢鎮定地走了出去。許金玉和難友們曉得這個情形不對,一定是槍斃,都難過得說不出話來。有人哭了。有些人就目送她們唱《安息歌》。

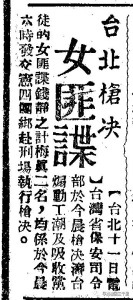

那天早上,郵電案的涉案人也分別宣判。許金玉被判處15年。第二天早上,她與同案難友就被移送台北監獄,從此以後,歷經新竹少年監獄、台北監獄、保安處、軍法局、軍人監獄……而移送板橋生教所,並於1965年3月17日,在渡過了15年的囚人歲月後刑滿出獄。

路,要繼續走下去

1965年11月,已經45歲的許金玉通過難友馮守娥與陳明忠夫婦介紹,與年過半百的難友辜金良幸結良緣。婚後,她的第一件事就是和辜先生一起收拾先前和難友合夥失敗的生意殘局。

在獄中,許金玉和辜金良就不約而同地一直思考著,出獄以後要如何才能繼續完成死難同志們的理想。當經濟穩固後,他們也就更有條件積極關懷讓社會弱小者翻身的事業。她和辜先生始終堅定地認為,他們的信念與理想就像每天早晨從東方升起的紅太陽,勢必一代一代傳下去,永遠不會消滅。

在許多受難人餘悸猶存的1996年,許金玉先是通過<路,還是要繼續走下去的!>的口述史發出瘖啞了半世紀的聲音,繼而又毫不猶疑地勇敢面對鏡頭,通過侯孝賢電影社監製的第一部反映台灣地區50年代白色恐怖的紀錄電影《我們為什麼不歌唱》,向不義的台灣社會發出歷史最強音。

漸漸地,通過這部紀錄電影的巡迴放映,島內年輕一代對50年代白色恐怖的歷史有所瞭解了。與此同時,許金玉素樸、純潔、堅毅的革命者形象,也贏得無數看過電影的青年朋友的尊敬與愛戴。於是,有人進一步以她和辜先生為主角,拍了內容更為詳實的紀錄電影《春天》,並贏得金馬獎最佳紀錄電影獎。也有人以舞台劇的形式演出她的故事。甚至連著名電視主持人都找她上節目,作了整整一個小時的專訪。近年來,面對島內台獨勢力囂張地宣揚「去中國化」論述的社會氣氛,許金玉始終毫不畏懼地把握每一次公開發言的機會,堅定地強調:

我以為,我們過去所受的一切的苦,都沒有關係,只要大家能夠得到真正的幸福就好了。而我認為,我們要能真正得到自由,還是要等到祖國統一的那一天。我在年輕的時候,因為受到計老師的影響,從一個養女而走上工運這條路,現在我雖然年紀大了,可只要我能夠做到多少,我還會儘量去做的。畢竟,路,還是要繼續走下去的。

安息吧!許大姊。

別再為祖國擔憂。

您沒有走完的路,一代又一代的青年朋友會繼續走下去。