文/王躍

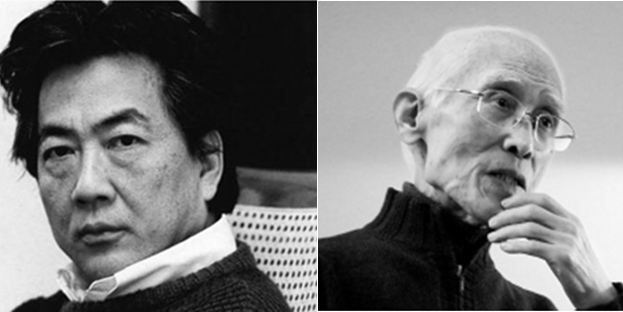

編按:近日,余光中的過世引起了海峽兩岸對其歷史評價的討論,大陸網媒「察網」刊登了王躍先生的文章《與其余光中,不如陳映真》,該文將余光中與去年過世的陳映真在各個方面做了對比。本報思潮版轉載該文,為台灣讀者提供來自大陸的另一種聲音。

一、作為文化符號的余光中

老詩人余光中去世了。同台灣左翼作家陳映真隔了一年多。與陳映真去世時的冷冷清清不同,無論主流、官方媒體,還是各種自媒體,紀念余光中的文章鋪天蓋地。

余光中是一個文化符號。對余光中這個名字的文化記憶,是從我們孩提時代就被教育塑造的結果。其最大的成果是把「余光中」同「鄉愁」連為一體。

我們從初中語文課本,就學到了「鄉愁」,那詩句是美麗的,感人的:「鄉愁是一灣淺淺的海峽,我在這頭,大陸在那頭。」

他的詩作很美,其中對祖國的眷戀占很大分量。他抒發對祖國山河的熱愛、思戀,表露對祖國歷史文化的摯愛與欣賞,追慕漢唐盛世。他的許多詩句是令人印象深刻的。「鄉愁詩人」的名號實至名歸。

「鄉愁」的、清新俊美的文風詩風,於是,他成了一個代表兩岸「文化共同體」的符號。他帶來一波波「余光中熱」「台灣詩人熱」,他曾到汨羅江參加國際龍舟節開幕式,中央電視台專程採訪報導,似乎這表徵了台灣文化人對大陸「認祖歸宗」式的認同。在學術界,以余光中為研究課題的,就數不勝數,光在知網上能搜到的近些年的「余光中」主題論文,每年就有幾百篇,其中不乏碩士博士的學位論文。在余光中去世後,估計又會有一波圍繞他的學術研究熱潮。

追溯海峽兩岸文化、歷史——20世紀前的古老歷史——的統一性,是某些人主張的對台「統戰」工作的一種重要策略。這種策略實踐的效果是有限的。上世紀日本戰敗特別是國民黨逃往台灣後,美國開始對台灣進行全面的政治經濟文化改造與支配,在台灣推行全面崇美媚日、貶損中國大陸的文化教育,清除反帝民族解放思想,徹底摧毀日據期英勇艱苦的民族民主運動中積累下來的解放的社會科學、哲學和文藝傳承,大力培植分離主義力量,乃至灌輸「台灣民族」論,台灣培養出來的精英「學而優則仕美」,對大陸的離心力越來越強。隨著第一代原籍大陸移居台灣者的凋零,新的幾代人特別是當下的台灣年輕人,還能有多少對大陸、對祖國的「文化認同」?對他們來說,「鄉愁」的所指還是祖國大陸嗎?「鄉愁」「回家」這樣簡單的文化宣傳策略,是否還能打動他們,需要畫一個問號。

而更為繞不過去的是,如何對待中國大陸的革命及隨之而來的共產黨政權、社會主義制度,以及兩岸分裂後的冷戰對立史;還有,台灣自身百多年來的被殖民史、分裂史,分離後的「中華民國政權」史,台灣目前的社會現狀、階級分化與政黨政治。

繞開這些現實的政治經濟文化問題,無論如何追溯文化「鄉愁」,建立在這些文化符號上的「共同體」,僅僅是符號,是想象,無法回應美國帝國主義長期的對台殖民主義教育,無法解釋被歪曲的兩岸近百年歷史脈絡,更無法回應台灣當前因依附美日所產生的種種社會問題。在帝國主義時代造就的兩岸分離的鴻溝,無法靠這些文化符號去彌合。

因而,余光中現象,只是這種分離鴻溝上的一座文化浮橋。這座浮橋是空懸的,沒有根基的——永遠繞過最根本的歷史與現實,問題與矛盾,繞過最當下的兩岸社會狀況,僅僅通過對新一代台灣民眾來說已經沒有多少感情所繫的「祖國山河」、通過切割掉20世紀這段最為複雜和切近的歷史的「共同歷史、文化」,從而為不同地域、不同文化-政治背景,乃至不同階層的人,提供一種似乎可以共通的情感公約數,其結晶就是被說濫了的、日漸失去現實所指的「鄉愁」。

這座虛浮的、空幻的、看上去美麗光潔的文化浮橋,甚至是朽壞的,因為它的材質是有過腐蝕的,往內裏看,就可以看到橋體本身那深深的裂隙、蟲洞,乃至陷阱。

二、鄉愁詩人的另一面:羅織政治罪名,迫害左翼鄉土作家

誰能連接起兩岸的歷史、現實,往歷史和社會的縱深探索,給兩端的斷崖尋一條紮根於地底、岩層深處的連接,找到其本來的、真正的根脈?是陳映真,被我們的媒體、學界、民眾長久忽視的一位台灣作家,曾在台灣兩蔣時期的政治恐怖中被余光中構陷過的左翼作家、社會主義活動家。

余光中,這位洋溢著精神光輝的詩人,曾經有過政治打手的不光彩經歷。儘管他晚年也加以悔過、辯解,一定程度的否認。

關於這段歷史,在近日對余光中的主流紀念之外,也有一些小眾媒體進行了披露。當時的余光中在同與他文學、政治理念不同的作家論戰時,給秉持現實主義寫作理念的一些作家、鄉土文學作家扣上「狼」「共匪」「工農兵文藝」「毛澤東所說的文藝」「左傾文學觀」等大帽子。當時的台灣極度恐左,對一切涉「左」「馬」「毛」字眼的,甚至對於同社會主義、左翼毫無關係的作品,也風聲鶴唳。余光中這種罵戰可謂是逼人於死路,他還對「扣帽子」振振有詞:「問題不在於帽子,在頭。如果帽子合頭,就不叫『戴帽子』,叫『抓頭』。在大嚷『戴帽子』之前,那些『工農兵文藝工作者』,還是先檢查自己的頭吧。」

這被人總結為已經不是在扣「帽子」,而是要取人頭的「血滴子」。余光中因為同台當局的反共政策一致,受到當局寵幸,他所批判的鄉土作家則遭受巨大壓力,被邊緣化。此外還有一樁公案,說是余光中曾在70年代給台灣「國防部總作戰部」主任王昇寫信告密,稱鄉土作家陳映真有馬克思主義思想。怕對方是老粗不懂,余光中還「特別以紅筆加上眉批,並用中英對照的考據方法,指出陳映真引述馬克思之處」。此事在當時絕對是可以取人性命的,何況陳映真此前因「組織聚讀馬列共黨主義」罪名被逮捕入獄,當時才出獄不久。後經人從中斡旋,陳映真才又免於一場大禍。此事許多人回憶過,而余光中自己後來卻辯解說,那封信不是寄給官方的,也不是要構陷陳。

對這樁公案此不細究,也無意因此將余光中全盤否定,畢竟人有多面性。古代的大貪官奸臣、無行文人,也不乏詩文、書畫造詣很深厚的。問題在於,幾十年來的大陸文化、教育、出版界,余光中大熱,與他不同的,同大陸社會、同中華人民共和國、社會主義更為貼近的另外的台灣作家,卻備受冷落。大多民眾只知道余光中,不知道陳映真,正如只知張愛玲不知有丁玲,不知道茅盾、「左聯」作家。這是極不正常的。

三、陳映真的「文化清理」,比「文化鄉愁」更重要

陳映真的活動領域涉及文學、歷史研究、社會研究、政治運動等多個方面,滋養了台灣許多的左翼知識分子。然而大陸對他和他的作品關注、研究很少。在知網搜索關於他的論文,數量遠不如余光中,每年的論文數只在個位數、十位數徘徊。

然而,陳映真所做的工作,卻值得我們學習。

帝國主義者的殖民統治、國民黨敗退台灣後的統治,造成了台灣與大陸的政治分裂,而國民黨以來的台灣當局推行的數十年反共、仇視大陸的教育,造成了文化、歷史的巨大斷裂。儘管大陸對台灣的了解越來越多,對國民黨的歷史地位評價越來越高,然而對於大陸的歷史、政治,在台灣那邊卻一直被蒙著一層極端反共的意識形態煙霧,造成了一座座文化廢墟、歷史斷崖,使得一般台灣民眾對大陸社會、共和國歷史和共產黨政權,充滿根深蒂固的無知、偏見與敵視。

在此基礎上建築起來的「鄉愁」之橋,必然是極不穩固的,充滿陷阱的。對大陸的「鄉愁」,也許連接到的不是社會主義的中國,而是復古倒退的「大中華」或者是資本謀求擴張的沃土。

因而,對由反共意識形態造就的台灣主流思想文化進行清理、返正,是真正連接兩岸的前提。陳映真清醒地認識到這點,他曾專門寫了《以意識形態代替科學知識的災難》一文,對台灣社會性質和思想文化作了歷史的分析。針對這方面研究的不足,他痛切地指出:「由於1950年白色屠殺之後歷史唯物主義的社會科學不在,至今尚未有全面的、科學性的討論。」

在《台灣現代文學思潮之演變》中他論述道:「由於戰後台灣社會科學和文學理論,完全受到美國反共、保守系學界的深刻影響,使台灣朝野社會科學和文學理論界不知道透過正確把握一個社會所以構成和發展的一般原理。」

他認為台灣的分離主義思潮也是這種反共教育釀成的惡果:「四十年來的恐共、反共教育和傳播,發展成國府始料不及的反中國心態,以恐共、反共來鞏固自己的安全的國民政府,意外地在台灣失去了中國的立足點,而受到國際卵翼下的台灣分離運動對它合法性的挑戰。」

因此,陳映真作了一個文化的開拓者,孤獨而堅韌地對台灣歷史、政治的陰霾進行清理。在我看來,他做的正是一種「文化清理」、歷史去蔽的工作,只有掃除掉多年積累的陰霾與廢墟,露出歷史與現實的真實脈絡,那麽「文化共同體」的橋樑才可能有穩固的根基,才談得上「文化鄉愁」的現實感召力。

陳映真的歷史、文化清理工作,以我有限的所知,集中體現在三個方面。

1、清理被掩埋的台共黨人、台灣白色恐怖歷史,連接49年後的台灣歷史與中國革命史

促使陳映真做起這份吃力不討好的工作的,是他六七十年代的入獄經歷。此前他已有左翼思想,但還沒有上升為一種實踐的、人生的自覺。他回憶說:「入獄對我的一生來說影響很大,倒不是說因為被關了幾年,而是我在綠島跟一個被掩蓋的歷史,只存在耳語中的50年代那些因肅清而入獄的人物活生生地見了面,我從親歷者口中聽到了那個時代的轟轟烈烈,使我和台灣史缺失的這部分接上頭了。」

共產黨人在49年後台灣的艱辛活動和悲壯結局,國民黨當局50年代在台灣製造的白色恐怖,至今仍鮮為人知。陳映真作了第一個開掘者。他以小說《鈴鐺花》《山路》《趙南棟》這「白色恐怖三部曲」,以及其他許多學術、社會活動來開掘這段歷史。關押在綠島的生活經歷成為了陳映真寫作《山路》的主要創作來源,裏面絕大部分內容都不是杜撰,而是他在監獄聽來的故事。他說:「我記錄了當時的人的倫理,精神的高度,整整一代人為了他們的理想,燃燒在戰鬥的原野。在荊棘中燒出一條大路。人的一生只能開花一次的青春,他們就義無反顧獻給理想的道路。」

這段入獄經歷對陳映真影響極大,他後來表示,這讓自己對走過的道路進行了認真反省,對社會現實有了更深刻的認識,開始由一個市鎮小知識分子走向一個憂國憂民的知識分子。

在他之後,其他台灣作家、學者也受其影響,繼續對那段歷史進行整理、書寫,如藍博洲寫作的《台共黨人的悲歌》。他們的工作讓我們了解了一段被掩埋的歷史,對於海峽兩岸的普通民眾認清楚台灣國民黨政權的歷史面目,認清楚馬克思主義者、共產黨人為了台灣底層民眾的解放進行的艱苦鬥爭與犧牲,排除掉反共宣傳對台灣民眾造成的對社會主義、共產黨的恐懼與敵視,從而對中國的革命史,對社會主義中國有更深的理解甚至認同,是極為有意義的。

2、清理殖民-帝國主義歷史,揭示台灣問題的根源

台灣問題,台灣與祖國大陸的政治分裂,根源在於近現代的資本主義全球擴張、殖民統治、帝國主義戰爭與爭霸。認識到這個根源,才能認清楚當下台灣問題的癥結。陳映真對此有深刻的研究與論述,在《何以我不同意台灣分離主義?》一文中,他指出:「台灣分離主義和戰後新帝國主義,有密切的關係。這樣的關係,一直到今天,都沒有受到島內外、新舊時代的台灣分離主義運動者加以清算。」

「台灣分離主義運動,在依附美日新帝國主義,甘為新帝國主義鷹犬,甘為逐漸破產的『兩極對立』冷戰構造服務,盲目『反共』、『恐共』和反華,可以推想,萬一『台灣民主共和國』成立,它也不過是一個極端法西斯的、美日附庸的『國家』。我也可以想見這樣一個國家的社會、文化、思想和政治生活的極度的荒廢。」

並將台灣的現實放到資本主義全球體系中考察,提醒人們警惕新帝國主義的蔓延:「分離運動只能造成國際資本在台灣對自然、人、文化更加肆無忌憚地蹂躪,並以腐敗的發展換取對中國的永久的斷絕。缺少對世界體制、國家和文化懷抱批判知性的台灣分離運動,是當前帝國主義和世界體系下台灣被『矮化』的文化的結果。」

90年代以來,陳映真組織成立了「台灣社會科學研究會」,以馬克思主義基本理論為參照,認真梳理研究台灣近現代歷史,對台灣的社會性質變化脈絡做出了科學的劃分,並根據新的資料和研究成果做出更貼近事實的調整:

1895~1945(日據期)──「殖民地-半封建社會」。

1845~1950(光復期)──中國「半殖民地-半封建社會」的組成部分。

1950~1966(農地改革到加工出口導向)──「新殖民地-半資本主義社會」。

1966~1985左右──「新殖民地-依附性資本主義社會」。

1985~2000──「新殖民地-依附性獨占(壟斷)資本主義社會」。

這就把台灣社會變遷放到整個資本主義世界體系的擴張和變遷中來看待,使得對台灣問題和台灣社會內部問題的認識,有了總體性的參照。

3、認清台灣社會現狀,探尋台灣問題的出路

無論是發掘台共黨人、白色恐怖的歷史,還是研究近代以來的台灣歷史變遷,都是為了認清台灣社會現狀,探尋台灣問題的出路。陳映真對此有清晰的自覺。在成立「台灣社會科學研究會」的宗旨中他就表明:「為了克服當時台灣社會的民族與階級的矛盾,援引了馬克思關於政治經濟的理論,進行了對於台灣社會與歷史之科學的、自我認識工作;一方面又要進一步汲取二戰以後依附理論、世界體系論以及其他各種進步的關於社會、政治、經濟和文化各理論新的反省與發展,同台灣社會具體現實結合起來,建構一個科學地、批判地認識和改造台灣社會與歷史的論述系統,誠為當務之急。」

他認為對於台灣社會性質的探討相當重要:「在這一課題上的深入研究與展開,不但有益於對台灣社會實情的客觀理解,也有益於清理已經基本教義化的許多論說──例如台灣民族論、台灣社會獨特論、台灣意識論、台灣主權獨立論,更有益於科學地探索新時期的反帝、民眾的民主主義變革運動,包括文學的變革的綱領。」

經過一番研究、「清理」,他總結出台灣當下的「新殖民地性質」:「即表面上政權獨立,實際上在政治、外交、文化、意識形態、軍事等方面附從於人,受人支配;在經濟上,其對美日經濟的依附性。」

在所有這些「清理」工作中,貫穿其中的是對底層大眾的關懷、堅定的人民立場,對精英立場和意識的清醒拒絕,對資本主義的深刻批判。據藍博洲回憶,他在學校時請陳映真做過一次講座,擬定主題為「小說家與他的時代」,陳映真卻擦掉黑板上原先的講題,另外寫上「大眾消費社會的文學家和文學」,作了一場關於資本主義消費社會與人的異化的演講,在當時一片死寂的校園知識界引起了熱烈反響,對身處資本主義體系的小知識分子作了一次思想啟蒙此前被余光中攻擊為「工農兵文藝」的陳映真鄉土小說,正是向下看,向著底層、向社會的最真實面看,其鄉土敘事書寫最多的是底層民眾貧困的生存狀態,複雜的鄉土情愫和民族意識,這些主題貫穿其小說創作始終,滲透著濃厚的民族意識和人民意識。不管是觀照歷史還是現實,陳映真都有著悲天憫人的情懷,在對台灣上世紀「經濟奇跡」的一片歡呼叫好中,他這樣抨擊一些人的盲視:「他們只熱心爭論,台灣的『經濟奇跡』是國民黨英明領導的產物,還是『台灣民族』勤勉、優秀的『海洋性格』使然。對於豪奢冶蕩的『娼婦經濟』,對於經濟發展背後的工人、漁民、農民等弱小者之壓抑,全島色情化、全島少女在金錢和官能崇拜下失去人的保障,環境與自然的深刻破壞……基本上不加以批評。」

他還積極地投身到台灣普通民眾、工人爭取自身權利的運動中。

余光中的詩、文,給人以純真的感覺,那是文人氣的真,文學的真,同政治構陷者的身份並行不悖。相比之下,陳映真的「真」是紮紮實實的、拼盡力氣的,用他友人的話說,他是動真格的。他不辭勞苦、孤獨、牢獄、疲病,在後革命的時代做革命者的事。與余光中構建的溫和清新華美的文化想象不同,他直擊現實,懷著馬克思主義者的悲憫之心、變革社會的意志,以自己的肉體之軀與社會現實短兵相接,以致積累成疾,晚年十年間臥病在床。

從個人人生的、「成功學」的角度來看,他的人生是遺憾的,遠不如余光中先生的完滿、溫軟、有情趣,「贏得生前身後名」。——輸入法裏甚至都沒有收錄「陳映真」這個名字,需要一個字一個字打出來。

然而這是戰士的人生。

四、另一種文學,另一種思考,另一種統一策略

陳映真到底代表了余光中的清新之外的另一種文學、文化、政治的立場與思路,代表了除卻余光中式的「鄉愁」符號、空洞的「文化共同體」外,另外一種打通兩岸文化/歷史分隔的可能。這種途徑是艱苦的、不那麽清新浪漫的,然而是更紮實的,也因而是更可行,更靠得住的。那就是,眼光朝下,朝向最大多數的一般民眾,宣傳社會主義道路。

台灣分離主義的歷史、文化根源前面已經談到,其目前經濟社會的基礎,也不可忽視。戰後台灣經濟走了一條依附性道路,在取得一定經濟成績的情況下,也造成了資本精英的壟斷性利益,並在此後的全球新自由主義浪潮中進一步對資本鬆綁,推行新自由主義政策,貧富差距急劇惡化。台灣該如何走出對外依附美日霸權主義、對內慘遭權貴資本蹂躪的悲慘命運,陳映真指出另一條道路,並向台灣底層宣傳。

上世紀70年代台灣青年的「保釣運動」,就曾經因為同大陸一致的反帝國主義立場,使得許多人對社會主義中國有了真實了解,產生了一定的好感,此後的一些致力於兩岸統一的台灣左翼人士,不少人就是從這場運動中走出來的。

據到台灣旅遊的人士介紹,在今年台灣舉行的紀念十月革命百周年活動中,有年輕人說:「如果搞社會主義,我願意做中國人。」這話應該讓兩岸致力於統一的人們加以深思。在全世界資本主義體系陷入重重危機的今天,只有社會主義才能讓兩岸的民眾看到希望。

同世界許多地區的分裂一樣,台灣與祖國大陸的分離,是近代以來資本主義-帝國主義全球擴張的結果。那麽,兩岸的統一,也必然是對資本主義全球體系和帝國主義霸權的反抗。社會主義是對資本主義、帝國主義反抗與超越的最佳路徑。這是陳映真給我們留下的最寶貴的啟示。

與其余光中,不如陳映真。