♦文/王宏甲

(四)塘約村的十一人幹部會

二〇一四年六月五日晚,「村支兩委」十一位成員齊聚村委樓。小樓還是改革開放前夕生產大隊那時蓋的,如今已破舊不堪,屋頂滴滴答答漏雨。

「今天周書記問我:為什麽不成立合作社?」左文學直接點明了會議主題。

合作社已不是新話題。早先沿海地區出現的那種大戶承包,也有外面的老板來承包,雇農民幹,種菜的、種果的、養雞的……這類「專業合作社」,如今貴州也有很多。可是塘約村沒有大戶,沒有誰承包得起。現在路壞了,田壞了,更沒有外面的老板來包了。

「我們要成立怎樣的合作社?」此刻,這是大家的問題。

「我想好了。」左文學說,「把全村辦成一個合作社,把分下去的責任田全部集中起來,由合作社統一經營。」

「這可以嗎?」會議室頓時熱鬧起來,大家七嘴八舌。窮!這是會上討論到的一個核心問題。曹友明等年長的村委說,他們童年時的村莊窮到令人難以置信。

「這是真的,」曹友明說,「我小時候還蓋過秧被。」

「啥是秧被?」我問。

「就是把插秧剩下的秧苗洗淨曬乾,用上面綠的編織,下面白的根須軟軟的,可以貼身。」

我在他們新建的辦公樓裡試圖找回那個夜晚的聲音。他們告訴我,家家都有織土布的織布機,穿自己織的土布衣,住茅屋。結婚,「一套新衣一尺紅布」,這一套裡沒有內衣內褲,一尺紅布用來蓋頭。生孩子,燒熱水,用剪刀在火裡燒一燒剪臍帶。沒剪刀的用瓷片。沒有草紙,孩子生在灰堆裡,燒得幹幹淨淨的草木灰。

「生病了怎麽辦?」

「請土郎中。用針刺放血,取老煙斗裡的煙油煙垢抹上。拔草藥煎喝,用生薑擦太陽穴。」

「大病怎麽辦?」

「沒辦法,只有死。」曹友明說這話時很平靜。

我接著問,那時候,用錢,從哪裡來?

他們說,背柴去城裡賣。當地還有煤,背煤去賣。山地坡度大,只能背,去縣城要走三個小時。當地有一種土,黏性高,可以燒製砂鍋,拿去城裡賣。

點燈?點不起。逢年過節,有客人來,辦紅白喜事才點燈。黑夜很長,沒有火柴,用蒿草曬乾搓成細繩,山裡有一種黑石頭,鐵匠鋪能買到一種小鐵片,用這三樣東西打出明火。一九五〇年塘約村有了火柴,叫「洋火」,兩分錢一盒,家家戶戶都買得起了……

回到二〇一四年這個夜晚。天上還下著雨,屋頂滴滴答答地漏著,會議室裡的討論在繼續。

左文學說:「強強聯合,可以使富的更富。強弱聯合,強的幫弱的,才能同步小康。這道理是明白的。問題是,你是較強的,你願不願意跟弱的聯合?」

「可是,你強嗎?」有人這樣問。大家都聽懂了,這是問在座的每個村委委員。

在這漏雨的小樓裡開會的十一個委員,一般說,都被村民們看作是村裡的能人。他們絕大多數都有打工的奮鬥史。村主任彭遠科曾經到浙江慈溪打工四年。他們幾乎一致的體會是,生產隊解體後,確實沒有人捆住你的手腳,你有多少本事都可以使出來。他們也確實奮鬥了、拼搏了。但是村裡沒有人靠打工富起來的,反倒是從前一家人團聚的生活變得支離破碎。左文學最深的體會是:「單打獨鬥沒出路。」

他們談到,離鄉去打工,你的農民身份就是束縛。青壯年都走了,本村落後的環境缺少人去改造,留在村裡耕種的婦女、老人很辛苦,收獲很少。

彷彿是一種心中早有的願望,在這個夜晚甦醒,村委委員們都激動起來了。

左文學講自己是在浴桶裡想啊想,想明白了:「要踩出一條路來,第一步就是要成立合作社,把全村的土地都集中起來,搞規模經營,實現效益最大化。第二步就是調整產業結構。」

什麽叫調整產業結構?左文學展開來說,村裡出去打工的人裡面,搞建築、跑運輸的很多,分散了都看不見。我們可以把回來的人組織起來,搞建築公司、運輸公司。

這兩步,怎麽去實現?他說:「我看到有個『流轉』的說法,是十八屆三中全會關於全面深化改革的決定裡說的,農民有承包地經營權,這個經營權可以向專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業流轉。」

說到這裡,左文學加大了聲音:「我們為什麽不成立一個土地流轉中心?通過流轉,把承包地重新集中到我們辦的村合作社。你們看,行不行?」

大家發言熱烈。有人提出疑問:「把分下去的承包地重新集中起來,是不是走回頭路啊?」

「我想過了,」左文學說,「以前那叫改革,我們這叫深化改革。」

作為過來人,大家都深有體會,比較一致的說法是:生產隊解體後,村裡只見個人不見集體,青壯年都出去打工了,村不村,組不組,家不家。

「日子不能再這樣過下去了。」村委們都這樣認為,並很快轉為積極出主意。有人說,我們幹部帶頭,先去做貧困戶的工作,這事就容易做起來。有人提議,先成立一個老年協會,去做老年人的工作。村裡多是老年人,看重土地,還在種地的也多是老年人。先把老年人團結起來,很重要。這個建議被大家一致認可。

曹友明被推舉為老年協會會長。他當過民辦教師、大隊會計,還當過平壩信用聯社營業部主任,退休後就被左文學請來當「軍師」,是塘約村最年長的超齡幹部。

左文學肯定了幹部帶頭的意義,接著說:「這件大事還是要村民來定。」

他說十八屆三中全會那個決定的最後一條寫著:「人民是改革的主體。」他從筆記本裡把他抄下來的話念給大家聽,「要堅持黨的群眾路線,建立社會參與機制,充分發揮人民群眾的積極性、主動性、創造性。」

會議最後決定:明後兩天做準備工作,第三天上午召開村民代表大會,對成立塘約村合作社,把承包地重新集中起來統一經營一事,進行公決。

(五) 村民的選擇

老年協會是塘約村最年輕的一個組織,因為它剛剛成立。

「塘約村六十歲以上的老人有六百二十人。」曹友明說。

採訪中我得知,塘約村的老人也多是打過工的,三十多年前,他們中的很多人也曾是打工仔、打工妹。那時候,山裡父母還多是讓男孩在家鄉成家立業,被推向市場的多是女孩。一趟趟「盲流專列」把鄉下人如集團軍般拉到南國的勞務市場,火車到站,汽笛聲響得讓人心慌。

那以後月尾節初,有打工族的地方,郵局就擠滿了他們的身影。把流水線上的勞動所得變成匯款單,寄往貧窮的家鄉,被家鄉人戲稱為「外匯」。誰能說他們沒有過青春夢想?可是幾十年過去,把汗水灑在東部的許多城市,他們回來了。每個人都比從前更知道哪裡是自己真正的家鄉。

先去做老人的工作,不是因為難,而是更容易。曹友明喜讀古典,他說這符合老子說的「天下難事必作於易」。

從村支兩委開過會議的第二天開始,村幹部就分頭工作。老人協會也開始緊張工作。村民代表怎麽產生?每十五戶人選一個代表,原則就是:你相信誰就選誰。

二〇一四年六月八日上午,出太陽了。這是個不尋常的日子,十個自然村寨的村民代表,集中到塘約村本部開大會。

會議開始,先由左文學向大家報告,我們村為什麽要辦合作社,辦怎樣的合作社。他說,把土地集中後就能統一規劃,組建農業生產、養殖、建築、運輸、加工等專業隊,將來發展成專業公司。婦女也要組織起來,開展適合婦女的創業。男女都可以在各專業隊上班,按月領取工資。另外,村民入股到合作社的土地經營權,可以按每畝一年的約定價領取資產性底線收入,年底還能分紅。

為什麽現在做這件事?

左文學說,洪水把村路沖壞了,是按老路修,還是拓寬修好一點兒呢?我們想修一條把塘約十個村都連起來的「環村路」!這就要經過一部分人的承包地。如果土地轉到合作社,這事就比較好辦了。還有一部分田地被水沖毀了,不管沖了誰的,要修復都很難。土地轉到合作社後,修復就是集體的事了。

怎樣才叫入社?

不是行政命令,也不是簡單的報名參加。前提是,必須維護農民的土地承包經營權。是農戶自願把土地承包經營權轉給合作社,這個「轉」,上面的專家給取了個新名詞叫「流轉」。大家記住,把土地「流轉」到合作社,也就是「入股」到合作社,也就是入社了。

左文學在講話中反覆強調了一個原則:入社自願,退社自由。左文學講得明白易懂,一講完,會場就像開了鍋。

最後對是否同意成立塘約村合作社投票公決,參會代表八十六人,全票通過。

土地確權流轉,是一項艱巨、細致的工作,要對村民承包地重新丈量,登記存檔,張榜公示,接受全體村民監督。最後由政府頒給土地承包經營權證,簡稱「土地確權」。

但是,我這樣描述,是遠遠不夠的。

漸漸地,先前也曾耳聞目睹的事,現在以不同的情勢在眼前呈現,我問自己:難道沒有看見農村土地被大量徵用,名目繁多的各種「開發區」幾如燎原之火不可遏止,已大大超過二十世紀九十年代初期的「開發區熱」,很多農民成為「無地農民」……這是與我們這些非農民無關的事嗎?

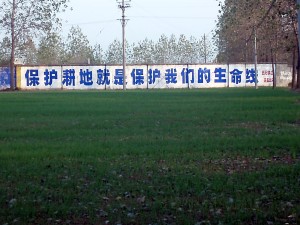

二〇一三年十二月下旬,中央農村工作會議在北京召開。會議發布公告說,要用最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,確保糧食安全,堅守十八億畝耕地紅線。

會議把這十八億畝耕地紅線定為我國糧食安全的底線。

為什麽必須守住這條底線?

中國有近十四億人口,以十八億畝耕地為底線,人均耕地是一畝二分多。目前中國糧食平均畝產約三百二十公斤,按此計算,一畝二分多耕地的糧食產量約三百八十公斤。以一般人均糧食三百七十公斤計算,十八億畝耕地也就是中國人的「口糧田」。這條底線一旦破除,大量耕地勢必被強勢資本圈占,中國的糧食生產就不可能做到自給。

國內外都有人竭力促使中國取消這條耕地紅線,論述「在中國種糧不如向國外買糧」。然而一個人口大國,糧食安全的主動權若不掌握在自己手裡,豈不是很危險嗎?所以中央農村工作會議強調,中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上,中國飯碗應該主要裝中國糧。

再看二〇一四年的中央一號文件,強調深化農村土地制度改革一定要守住三條底線。

第一條就是要堅持農村土地集體所有制不動搖。

第二條是要堅持農村基本經濟制度。其含義是在農村土地集體所有權的基礎上,鞏固家庭經營在農業中的基礎性地位,不能隨便侵犯農民的承包地經營權。

第三條仍是要堅守十八億畝耕地紅線。

為什麽一再強調要守住這些底線?因為這些底線不斷遭到國內外資本的挑戰。

土地所有權是集體的,農民的承包地只是得到經營權,這種從承包政策中得到的經營權並不穩定。承包地常常被「代表著集體」的權力出賣了,名義多是政府徵用、發展需要用地,然後轉賣到了地產開發商手裡。農民拿到一筆錢後,那本屬於他經營的土地就不復存在了,也永遠失掉了本屬於他的土地經營權。

改革開放三十多年來,農村在土地方面積攢了不少問題,如增加人口不增土地、死亡人口不減土地等。在侵害土地集體所有制方面存在的問題,被概括為「四地」問題:一是違約用地,二是違規占地,三是非法賣地,四是暴力徵地。

塘約村或因地方窮而偏僻,尚無房地產商涉足,沒有非法賣地,也沒有暴力徵地,但塘約村有違約用地和違規占地。

違約用地,指承包人沒有按照責任制承擔起應盡的責任,致使土地荒廢、農田設施毀壞、土地用途改變等。

塘約村土地撂荒達到百分之三十,這就是沒有履行承包職責的違約行為。由於土地的所有權是農村集體所有,村集體是有權收回撂荒土地的。如果這麽做了,在塘約人看來,這是重視土地而忽視人。

村集體沒有這樣做,而是在土地確權中,對撂荒的土地丈量後依然確權給承包人,再由承包人自己選擇——如何使用確權頒證後的承包地經營權。此舉,深得塘約村民之心。這百分之三十撂荒的土地,確權後全部流轉到村合作社。

如此,塘約村的土地確權,無疑鞏固了集體所有制,也保障了每一戶村民的承包地經營權,維護了全體村民的利益。

但是,我這樣敘述,仍然是不夠的。

當今的「確權」和「流轉」,出現在我國深化改革的「現在進行時」,與之有關的不僅僅是作為個體的農民,更不只是貧困地區的農民。當今的專業大戶、外來資本,也盯著農村土地確權,也可以成為農村資產「確權」後的「流轉」對象。而且,他們比一般農民,特別是貧困地區的農民,更有資本購買「確權」後的種種權益。

至此我看到,「確權」是「流轉」的基礎,流轉給誰,才更為關鍵。農民一旦把承包地確權後的經營權出賣給大戶或外來老板,農民自身就喪失了對承包地的經營權,就只剩下打工的身份了。

今天塘約村民的道路中有他們自己的選擇,他們知道參加合作社後,可以選擇在農業生產專業隊幹,還是選擇去建築隊或者運輸隊。他們還知道,將由自己來選舉他們的專業隊長。如果他們的隊長不稱職,或者不能領導著大家完成訂立的指標,他們的隊長是會被罷免的。

未完待續…

(轉載自《人民文學》2017年01期)