今年「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」在豔陽和暴雨中順利結束。今年的秋祭對我而言特別有意義,因為現場來了幾位母校的師友,自覺地追索這一段被湮沒的歷史,並且以不同的形式來「補課」。我的母校,不明就理的人多半以為它與曾經的黨國有著千絲萬縷的關係;但事實上,草創初期的幾位要角,投入了反抗殖民統治,並且與光復初期地下黨人之間有著難以言明的複雜連結,恰恰是戰後台灣政局的縮影。然而,這所低調置身於半山腰上的學校,正如這座小島一樣,始終回避著自己與歷史的關係。

秋祭過後的晚上,無意間在網上看到兩份材料,讀後心情頗為焦躁。一份材料是,北部一所在1949年「四六事件」中扮演關鍵角色的大學,該校學生2012年組織了一部紀念「四六事件」的話劇,不知所本為何,劇中特別強調了當年白色恐怖受難者在獄中送別難友的《安息歌》,是改編自一首日本海軍軍歌,「以紀念死難的同袍」。

雖然我並非白色恐怖的研究專家,但在我接觸過的「老同學」與閱讀過的相關資料中,從未聽聞《安息歌》源起於日本軍歌。邱士杰先生的考證,已經為《安息歌》誕生與流傳的軌跡繪出清晰的輪廓了。他的研究指出,《安息歌》是為了悼念1945年雲南昆明「一二.一慘案」的死難烈士,由當時上海聖約翰大學學生、著名女詩人成幼殊(其父即為世新大學創辦人成舍我先生)作詞,並由同校學生錢大衛譜曲,兩人都是中共地下黨員。「一二.一慘案」點燃了全中國反內戰運動的野火,而《安息歌》又以不同的歌名或略加變動的歌詞在各地的運動中傳唱,並且輾轉傳播到了甫光復的台灣,成為了同志之間互相鼓舞的革命歌曲。至今,每年馬場町的秋祭都會唱響《安息歌》,這非但不是一首日本軍歌,反而見證了「內在於台灣的中國革命」。

另一份材料,則是前文化部長龍應台今年10月在香港的一場演講講稿〈一首歌,一個時代〉,文章同樣提到了《安息歌》。這位穿梭於兩岸三地的文化名人,1994年就在《中國時報》寫了篇短文〈誰是官兵?誰是強盜?〉,將白色恐怖受難者比喻為該殺的「強盜」,而加害者國民黨自然而然也就被她洗白為代表光明的「官兵」。如今,她在講稿中以其一貫的筆法,不失矯情地將她眼中的「強盜」向難友道別並自礪的《安息歌》形容為「人生最後的嘆息聲」。顯然對她來說,追求民族統一與社會主義的白色恐怖受難者,比她在《大江大海1949》書中所鼓吹的「光榮的失敗者」還不值。

無論《安息歌》被解讀為日本軍歌,或是一聲嘆息,這首連結兩岸歷史與現實的歌曲,在這個人人夸談白色恐怖的時代裡,卻已模糊了原來的面貌。想起今年秋祭隔天中午與一位老師討論電影《一八九五》,進一步聯想到當代台灣由日本想像而來的認同邊界不斷在擴大,已經蔓延到了對於生與死、失敗與光榮的認知態度,從而又以此來解釋歷史。可能在這種想像的作用之下,《安息歌》就被想當然耳「接軌」上了日本軍歌。那麼,歌詞中的「你是民族的光榮,你為愛國而犧牲」,如何界定「民族」與所愛的「國」,當代台灣聽眾大概又是另一番截然不同的解讀了。在歷史面前,一切的客觀存在都已經不再重要,眾人所在意的,反而是由生活習慣與社會氛圍而來的「感覺」,依憑「感覺」來判斷歷史,以「我覺得……」取代了正義、真偽與是非。

如此面對歷史的態度,恐怕不能僅僅以李扁「去中國化」來草草解釋,甚至冷戰/內戰的「雙戰結構」也已顯得不足,還必須將前殖民地的歷史經驗考慮進來才行。將這段超過百年的複雜歷史做為中國近代史的特殊組成部分,才可能在當下去理解馬場町秋祭現場外圍一雙雙冷漠的眼神,以及秋祭雖然是活生生的歷史證言,但為什麼彷彿是真空地存在於現實的台灣之中。

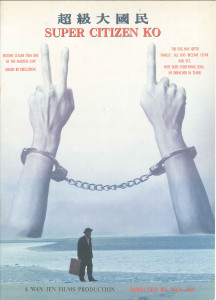

走筆至此,又聯想到今年台北電影節有一場次播放《超級大國民》,映後座談台上台下高談闊論空洞的「轉型正義」。還有人說萬仁導演發明的「二條一」手勢,象徵著台灣社會對於白色恐怖歷史的「勝利」。或許是「勝利」沒錯,因為當前主流的白色恐怖論述已經不再以「冤錯假案」做為掩蓋,甚至肯定受難者與地下黨的關係。但是這樣的歷史認識卻又與現實完全割裂,「內在於台灣的中國革命」成為替台灣「多元文化」背書的一塊「化石」。

莊嚴的歷史因為與現實密不可分,所以沉重。但是在感覺至上的年代,只能簡化為廉價的眼淚,輕如鴻毛。