【老台胞故事集】編按:1949年國共內戰讓海峽兩岸斷絕往來,當時有一群台灣人留在了大陸,時至今日,他們被人們稱為「老台胞」。生活在大陸的老台胞是一筆寶貴的財富,他們與台灣有著濃濃的血緣親緣關係,這種情感的刻骨銘心,就是二代三代台胞也難以望其項背。本報將陸續刊登這些老台胞的故事,讓我們一同追尋老一代台灣人的個人素養、道德水準、高風亮節和敬業精神,從不同側面折射出老一代台灣人的祖國情懷。

文圖/閻 崑(文史工作者)

張光正,又名何標,台灣人對這兩個名字可能都會感到生疏,但如果說他是張光直(曾任台灣中央研究院副院長)的兄長,張我軍(台灣新文學運動的開拓者)的長子,感情上是不是就拉近些了呢。沒錯,他們是一家人!張我軍育有四子,分別名為「正、直、誠、朴」,張光正參加革命後怕連累家人改了姓名叫何標。

乃父張我軍

張我軍,台灣台北縣板橋人,作家、翻譯家、文藝理論家,台灣新文學運動的開拓奠基者,有「台灣文學清道夫」、「台灣的胡適」之譽稱。五四運動爆發時,張我軍在廈門高新銀行工作,由於受祖國新文學、新思潮影響,眼界大開。1924年,到北京求學,經過新文化運動的洗禮,痛感摧毀舊制度、舊思想、舊文化的必要。他以筆為武器,開始了對舊文學、舊道德的討伐。由此引發了一場新舊文學的論戰,從而推動了台灣新文學創作的發生與發展。

在新舊文學論戰中,張我軍向台灣民眾介紹五四新文學革命,將內地的優秀作品、理論介紹到台灣。他認同「台灣的文學乃中國文學的一支流」,較為準確地闡釋了台灣文學與祖國內地文學之間的血緣關係。作家龍瑛宗讚譽張我軍為「高舉五四火把回台的先覺者」。1997年,台北縣政府「為鄉里人傑塑像」,在板橋國小(其母校)樹立張我軍石像,表彰他對台灣新文學運動的貢獻。

張我軍在「亂都」

1924年初,張我軍工作的銀行因經濟危機關閉,給了他一筆遣散費,他拿著這筆錢到北京求學。他在北京待了短短九個月,幹了三件大事:第一件是學習。因為他去北京就是學習五四運動的新思想,學習漢文。但他上的是日本公學校,漢文基礎不太好,還有就是學習北京話。第二件是向台灣的舊文壇宣戰。他發表了《給台灣青年的一封信》,尖銳抨擊台灣舊文學,引起了舊文學陣營的激烈反抗,於是開始了一場論戰。張我軍堅決主張進行文學改革,反對舊文學,認為舊文學是死文學,是腐朽的東西,要用新生命代替它。

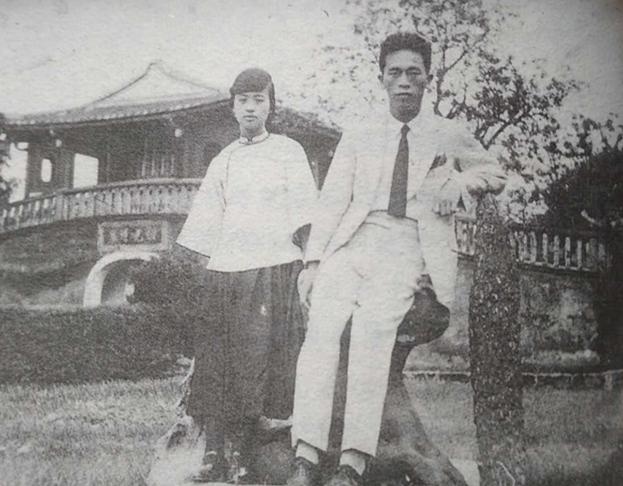

至於第三件就是找到一個對象,就是張光正的母親。張光正回憶說:「我母親是他師範大學補習班的同班。班裡有兩個女生,我父親看中了她,就寫了一首新詩,連同自己的照片一起送給她,展開了攻勢。那時候我母親十六七歲,還不太懂這些事。她是湖北人,住在湖北會館。她有個大姐,就跟大姐討主意。大姐幫她打聽,覺得這個台灣青年還不錯,就帶著他們見了面,藉口就是借書。就這樣借了還,借了還,後來第三者不參加了。兩個人就在天壇、中央公園、陶然亭這三個地方偷偷約會見面聊天,之後各回各家,那時自由戀愛還受到很大的限制。」

「後來,我父親的遣散費用光了,不得不回台灣,在《台灣民報》做編輯記者。這時,我母親這邊出了問題。因為父親去世早,當家的是四叔。四叔思想保守,不願讓侄女嫁給台灣人,於是就給我母親找了個對象。恰好洪炎秋先生正在北京,就發電報給我父親。我父親到了北京,悄悄一商量,覺得依目前的情況很難和平解決,於是就帶著我母親坐火車到了福建,我母親還穿著學生服,連衣服都沒來得及回家取。在廈門,他們到當地的政府部門領了結婚證,之後就去了台灣,在台北江山樓舉行了婚禮。」

張我軍的《亂都之戀》

張我軍與羅文淑(後改名羅心鄉)從相識相戀一直到結婚,一共寫了55首詩,記錄戀情的心路歷程,他將這些詩集在一起,以《亂都之戀》為名,在台灣出版,時間是1925年,那是台灣第一部新詩集。詩作以當時軍閥混戰、人心惶惶的北京「亂都」為背景,抒發熱戀、相思、惜別、懷念和結合種種情思,表現對純潔愛情的執著、對人生的熱愛、對黑暗現實的憎恨、對美好未來的憧憬。詩集出版之際,正是日本人在台灣實行嚴厲的思想鉗制、推行「皇民化」、禁止漢語傳習的時期。該書出版後,台灣不少讀書人才知道世間除了文言的舊體詩外,還有白話的新詩體,於是紛紛起而仿效,給寶島的白話文運動以及詩體的解放,帶來了一陣清新的漣漪。

張光正的童年生活

羅心鄉結婚不久就懷上了孩子,因水土不服等原因不想在台灣生產,就和丈夫一起回到北京。1926年,他們的第一個孩子出生,取名張光正,是那場「亂都之戀」的第一個愛情結晶。於是北京城南胡同裡多了一個台灣孩子。

張光正說:「我父母離開台灣還有一個動機,就是不願意在日本人統治下生活。誰知到北京不久,九一八事變發生,日本人占了東三省。當時害怕日本人進關,我家和洪炎秋家就離開北京,到南京上海杭州一帶避風頭,後來看日本人沒進關,就回來了。可是沒幾年七七事變爆發,北京淪陷。那時我父親已經把我祖母接來了,一大家子就靠我父親一個人,所以只能留在北京。」

那時,張我軍為了養活家人,邊教書,邊翻譯一些書,貼補家用。張光正小小年紀就開始幫著分擔家計。日本淪陷區的生活很糟糕,燒的是煤矸石,燒不著,還要排長隊去買。「排隊買煤這些事就落在我這個長子身上。」張光正說,「還有就是配給的糧食,日本人叫共和麵,我們叫它混合麵,就是把各種糧食渣滓,包括倉庫發霉的底子,混在一起磨出的麵,蒸出的窩頭呈灰色,吃到嘴裡牙磣。日本軍人在北平橫行霸道,日本特務抓人殺人司空見慣,在這種情況下,同學之間都有一種抗日的想法。」

張光正忘不掉這樣一件事,上小學時,有一次老師帶著學生去萬牲園(即現在的北京動物園)郊遊,有低年級的學生在園裡碰到了日本人,就用手指著喊小日本,小日本。日本人出來以後在學校雇的幾輛大轎車旁找到帶隊老師,劈手就打他的耳光,還罵你怎麼教育你的學生?老師同學看了非常氣憤。當時有個教國術打拳的女老師義憤填膺,要衝過去跟日本人幹仗,後來被別人拉住了。回校以後,老師們弄了個花籃,寫了一句話:「不要忘記今天」。這件事在童年張光正的心裡打上了深深的烙印。

走上革命的第一步

張光正讀中學時已經接觸到一些進步書籍,像艾思奇的《大眾哲學》、魯迅的雜文,還有一些蘇聯小說,比如《從一個人看一個世界》,那就是史達林傳,裡面除了抗日內容,還有社會主義思潮。受這種思潮影響,他逐漸產生了參加抗戰的想法。後來和同學一起成立了一個組織,搞一些反日秘密活動,還辦了份叫《颱風》的刊物,刻蠟板,油印,散發。

因為嚮往參加革命,1944年張光正就準備跟同學一起去西山根據地,後來因為一些原因沒走成,直拖到1945年的3月才決定出發。張光正回憶說:「我沒敢跟父母說,之前偷偷做了些準備,包括帶的東西和給家裡留的信。頭天晚上弄得很晚,我很疲勞,又很興奮,開始睡不著,等到後半夜又迷糊起來。我們約好早上6點鐘在西單會合,跟我聯繫的同學5點半還沒有看到我,著急了,怎麼辦啊?西單南大街路西馬路牙子上有個員警閣子,他就闖了進去,抄起電話就撥我家。那是3月份,他穿著棉大褂。那員警睡眼惺忪看見闖進一個人來,個子高高臉黑黑的,員警搞不清是誰,以為是日本特務,也不敢吭氣。電話鈴一響,我馬上醒了,『馬上就到!』啪的一聲掛上電話,然後偷偷溜出家門。那時我家門房也住著人,我輕輕推開門走出去,然後撒丫子就跑,與他會合了。」

一行8個人,有5個是學生,先到定縣,聚齊已是晚上。一個年輕的交通員給他們帶路。他頭戴禮帽,穿長衫,大襟撩起往腰裡一繫,一手提酒瓶子,一手拎隻雞,大搖大擺前頭走,一行人跟在後面。路過炮樓,炮樓上偽軍問「幹什麼的?」交通員回答「回家的!」暗號就對上了。就這樣帶著他們過了炮樓。過去以後要爬一個很深的壕溝,過了壕溝是一片開闊地,那天晚上月亮特別好,就跟大白天一樣,這對他們非常不利。上去以後這些人就趕快跑,迅速通過開闊地。如果把鬼子驚醒,在炮樓上拿機槍掃射,一個也活不成。

就這樣到了邊緣區的一個村子,落腳喝了點水,繼續往裡走,又走了十幾里才到中心村,歇了一晚。第二天再出發,一直走到阜平縣,終於到了晉察冀革命根據地。從那一刻起,在人間正道上多了一個叫何標的台灣人,他經歷了抗日戰爭、解放戰爭的洗禮。

父子倆保守的一段秘密

張光正離家那年19歲。「我走,母親肯定很傷心。好在不久我就被派回來了。當時編了一套謊話,說是想到井陘煤礦做事掙錢,後來因為生活太苦不幹了。這些話瞞不過父母,他們不會相信,但誰也沒深究,知道你也不會講。」

還有件事值得一提,日本投降後,中共晉察冀中央局在昌平的南安河村成立了北平市委,準備接收北平。市委裡面有張我軍的一個學生,是搞敵工的,叫甄華,他邀請張我軍到城外跟他見面,張光正居中做了安排。那天,有一個交通員帶路,張我軍騎自行車在後面跟著,一直到了南安河。見面以後倆人徹夜長談,第二天才把他送回來。後來美國人把國民黨部隊空運到北平,八路軍被迫離開城郊,部隊一撤,聯繫就斷了。張光正說:「父親等不及,為了一家人的生計,就同我祖母先回台灣了。第二年,母親帶著我的三個弟弟也去了,只有我一個人留下,再次去了根據地。父親出城見八路軍這件事,他從沒跟任何人講過。36年後我與母親恢復聯繫,我曾問過她,她根本不知道。因為那時正是台灣白色恐怖時期,為了避禍,他沒敢講,我弟弟他們更不知道。」