2016‧4‧7臥底

在一片喪靈失魂落魄,考妣無著,賴哈日以苟活的當今世道,118年前的1898,即在台北設置支店的倭寇三井物產,三井所屬的那幢倉庫廢物,顫巍巍的兀自無聲敘述著殖民主義幽幽隱隱的淫蕩與髒污。

一幢吸血鬼附身的遺跡,建築物忠孝西路正面騎樓三迭一式的西班牙拱廊;清水磚外牆蝕蝕剝剝;屋額三井的標誌已經敲掉,符痕猶存,殖民者的形影遠飄,殖民者的惡念卻在靜滯中發酵。繞到北平西路的屋後,三井的標誌完好,三井的鬼趁我抬頭上眺,它肆無忌憚在台北的空中招搖,這一具魂飛而魄尚未完全散盡的殖民鬼,台灣光復迄今71個年頭了,它竟而在北門川流不息的車塵中臥底了71年。

2016‧4‧9人龍

有次和趙剛晚飯後,從天津街走到中山北,過綠燈進入華陰街,慢慢接近一條宛延短短的人龍,自一所教會門口不喧不鬧地流淌了出來,近看清楚,哦,等待領受發放的聖餐。沒和趙剛約定好,找個時間也來試試看。我們走往延平南路,要去聽上海指揮家來台指揮的音樂會。

今天台北北端,一家美商經營的大賣場開幕。準備送出限量西式早餐6000份,雙效洗衣膠囊15000份。一早六點,知情身手矯捷的,迅速排成近乎兩萬的人龍。不到九點,早餐與膠囊罄盡。後知後覺者,永遠享受不到台北突如其來的好康。

音樂會的內容,老歌新唱交響樂團伴奏。中山堂的音效不佳。但還是幫忙我們把天津街的晚飯,消化了。

2016‧4‧15牽龜入甕

1979年4月,美帝的最高領導簽署《與台灣關係法》,生效日期上溯至該年1月1日。這個實際上是美國的國內法,我們看到的名稱,都被神隱了最前面的第一個字「與」,習慣成自然大家若無其事心照不宣。美國的國內法,人人不吭聲,台灣省相當等於美利堅合眾國腋窩間夾著走動的一小塊肉,這樣使得吾們暗地裡爽了37年。

這個法裡,有兩句譯成中文不甚溫文爾雅的詞句:「肛門對肛門」、「屁股對屁股」,「government to government」、「people to people」。這一筆歷史紀錄對台灣而言,哭笑不得,是老K政團遺留,貼上寶島腦門的妖符,致寶島永難安寧隨時隨地打擺子、磨牙、坐立不安。坐實了認賊作父不得不,只好幸福的難堪。

台灣捱過日據50年,1945年年底光復,兩岸復歸統一的時間約僅4年半,舊殖民主還在不遠處縮頭縮尾的覬覦偷窺,新殖民主扮磊落扮大方,搖搖擺擺登堂入室。

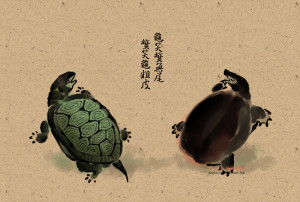

「與台灣關係法」直言之,台諺曰「牽龜入甕」。這份加固合約書,保證龜在口小腹大的甕中,繼續餵它美式的各類食物,讓它慢慢長慢慢大,讓它大到爬不出甕口。加固之意,乃強化第七艦隊在29年前駛入台灣海峽的成果,那時上演的劇目為「甕中捉鱉」。

「government to government」,「政府對政府」,調和緩解了被聯合國逼走,原來常任理事那個「國」的失落。憤慨、悲傷、淚流滿面,怨嘆被捉弄、戲耍,「國」被出賣了。

37年的龜從29年的鱉演化而成,怎麼可能龜鱉同體,不得不信有這樣子的動物奇觀。

2016‧4‧18水房

一名吃台灣米喝台灣水的成年人,像王哥又像柳哥,似七爺又仿若八爺,迢迢遠赴東非,在肯尼亞首都內羅畢的一處樓棧,呼為水房的居所中,操持二線的網絡工作,他的所得,他自己對著錄像鏡頭說,每個月約台幣六萬,他的台灣臉被噴了霧看不清楚,他正受著審訊除了向媽媽報平安,也告知家鄉父老他是靠詐欺謀生的一員嫌疑犯。

水房之謂緣何而來,不詳。水suĭ,在閩南方言係美麗;好看之意,與「丑」相對。即個囡仔生甲真水,zit e ggĭn ă snigāh zin suĭ (這個小孩長得很美)。那麼怎樣形容這張看不清楚被噴霧處理的台灣之臉呢,閩南方言該說﹝醜八怪﹞ciŭ bāt guài或﹝㾀勢鬼﹞kiāp si guĭ。

六萬是22K的2.72倍,可能還供食供宿,只是不能與家人團聚共享天倫,當事人深諳自己的身份,自覺禁足,內羅畢處處陌生,還應該待在二線網絡電線的纏繞中必較穩當安適。論件抽成的報酬,三線的領導幫忙匯回接濟家用,媽媽不疑有他,但外出旅行如此之久,兒子啊兒子,媽媽戴著口罩心急如焚。

我們上一任的總督似乎曾經說過,境外決戰、烽火外交等等,如今媒體接續曝光,噴霧台灣臉的勞績昭告世人,從一大片東南亞、大洋洲、北非與東非都絡驛著如此這般的行腳。

噴霧的台灣臉與不噴霧的台灣臉,在我看來,並非千差萬別,不是嗎?噴霧為了保護隱私,不噴霧反而毫髮俱顯,醜態畢露。

2016‧4‧19 菸蒂與檳榔

進行重新認識中國的同時,也進行重新認識遍地的煙蒂,並行不悖。中國不遠,而煙蒂就在眼前布滿是耶,中國其實很親,吸完即丟的煙蒂更切。難道不需重新認識台灣嗎?需要的同時,也趕緊重新認識檳榔,鄉土台灣包孕著本土檳榔,鄉土早已暗淡無光跡近消亡,而本土正酩酊狂歡大醉旦旦;鄉土漸漸嚥氣,本土縷縷吐芳。

重新認識中國與重新認識台灣,我願意幫一點小忙,我1977年寫的《小耘周歲》,與1979年寫的《小耘入學》,可以編印成小冊子,需要聊借參照不客氣通告當即奉到。陳映真曾經為《小耕周歲》與《怎麼忘》兩首詩寫賞析,這些材料都隨件附送。

煙蒂的順手丟棄到底是怎麼樣的一種無賴心理?沒有自行處置或私密收集的能力?那就出外不抽,忍著憋住癮頭,狀若無癮方為謙謙君子。癮君子亂甩煙蒂成癮,這個惡魔背君子於不顧,君子是什麼東西,君子從來就不是東西。那「現代性」何解,吾人歷經120年的歲月流光,僅剩生理的吃喝拉撒新陳代謝,代代相傳進境無望。

某基金會以禁煙為其天職,禁煙禁煙,煙卻愈禁愈濃愈稠烏煙瘴氣,煙價漲了煙捐加了,禁煙之聲宛如唸咒,唸者恆唸聽者藐藐,唸者自我安慰趁便幫聽者催眠。

某基金會要不要行行好,衛生稅務的主管官署行行好。既然唸咒的善意翛翛,義至仁盡,請睜眼正視應有盡有落地生根的煙蒂之癆,這一招比較實在,若有成效免使禁菸流於空叫,令煙蒂絕跡也許真讓君子死心踏地把癮頭自我斷了。無煙蒂之島,那時談主權,誰敢拌嘴。

但我依然悲觀。前些時中部的一個鄉,為了清除煙蒂,用茶葉蛋交換,而煙蒂的數量只差沒把鄉公所的大門堵死,茶葉蛋來不及煮代之以生雞蛋,生雞蛋也伏了,鄉公所購買生雞蛋的經費心餘力絀,鄉公所只好投降,煙蒂卻還牢牢堵住鄉公所的大門。

檳榔呢?檳榔始自瘋狂成為經濟作物的年代起,滿山遍野的檳榔樹拔地而舉,其盛勢彷彿取代了蕉風椰雨。

踏沿街邊巷弄隨遇可見的檳榔渣;排水溝鑄鐵蓋濾孔入口與新舊牆角,率性任意口吐而出的跡紅,怵目驚心。大城小鎮、富市僻鄉幾乎都嚼著檳榔,儼然全民口腔運動。遠遠望去個個嚼檳榔愛台灣,檳榔的氣味隨風吹散,嚼檳榔的人愛著台灣,聞到檳榔餘韻的人自自然然也愛著台灣,1930年代黎錦光作曲,殷憶秋作詞,白光領唱的《採檳榔》,被改動了幾些詞句配合本地的景況傳著唱。

喜嚼者他們的嘴角,莫不殘留汁滴,過目了然即紅唇一族的標誌,本省的檳榔盛產期,可滿足市場,至臨缺貨時,不疑憂愁,商人動腦從東南亞進口,無虞口腔咀嚼運動神經的虛空。

檳榔產業鏈的終端,即它上市販售營利的窗口,霓虹燈閃爍招手,業者僱來年輕貌美的姑娘,辣妹裝扮,在交通要衝鋪就一道檳榔風景,慫恿這醉翁之意,酒呢檳榔呢任選,用新台幣現金兌取。